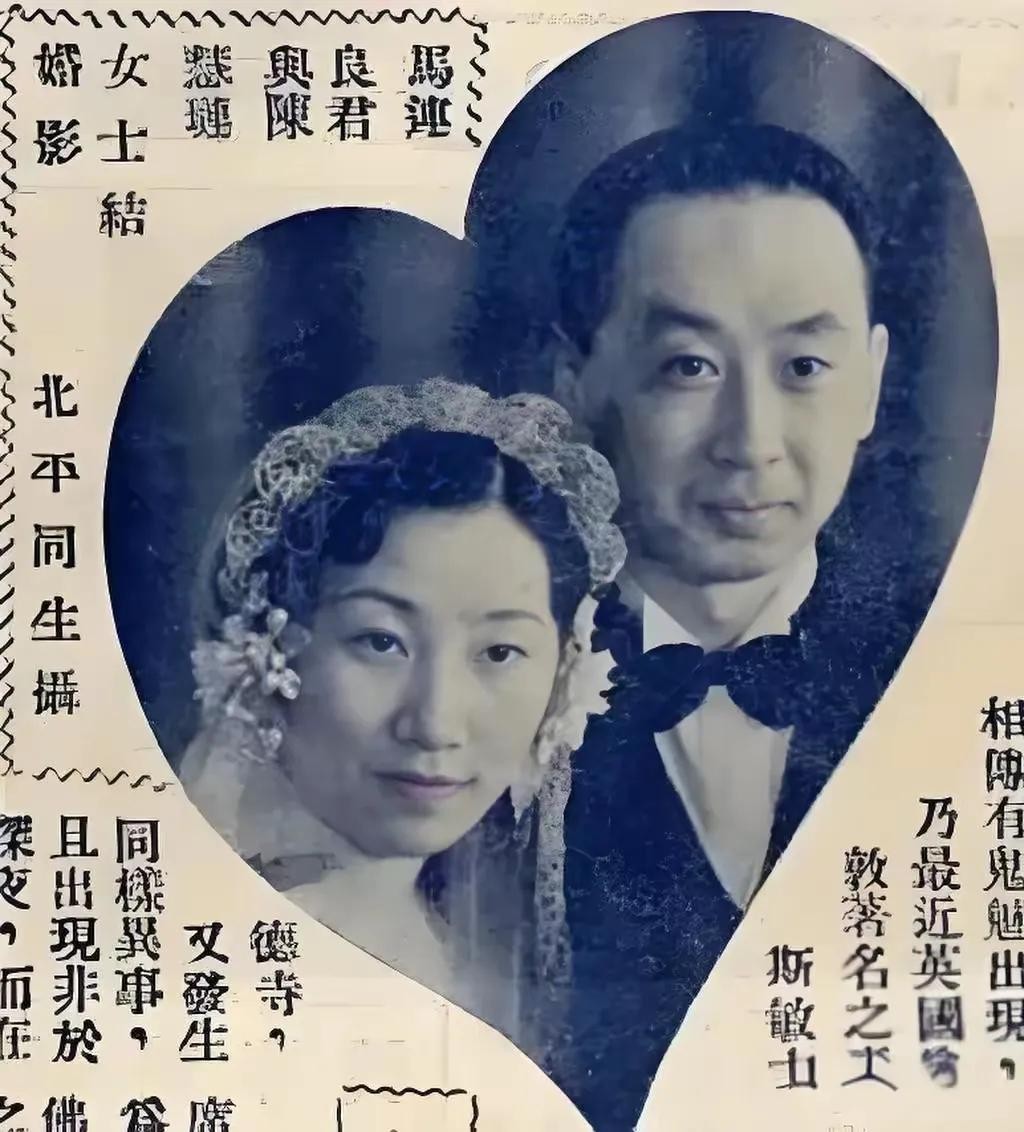

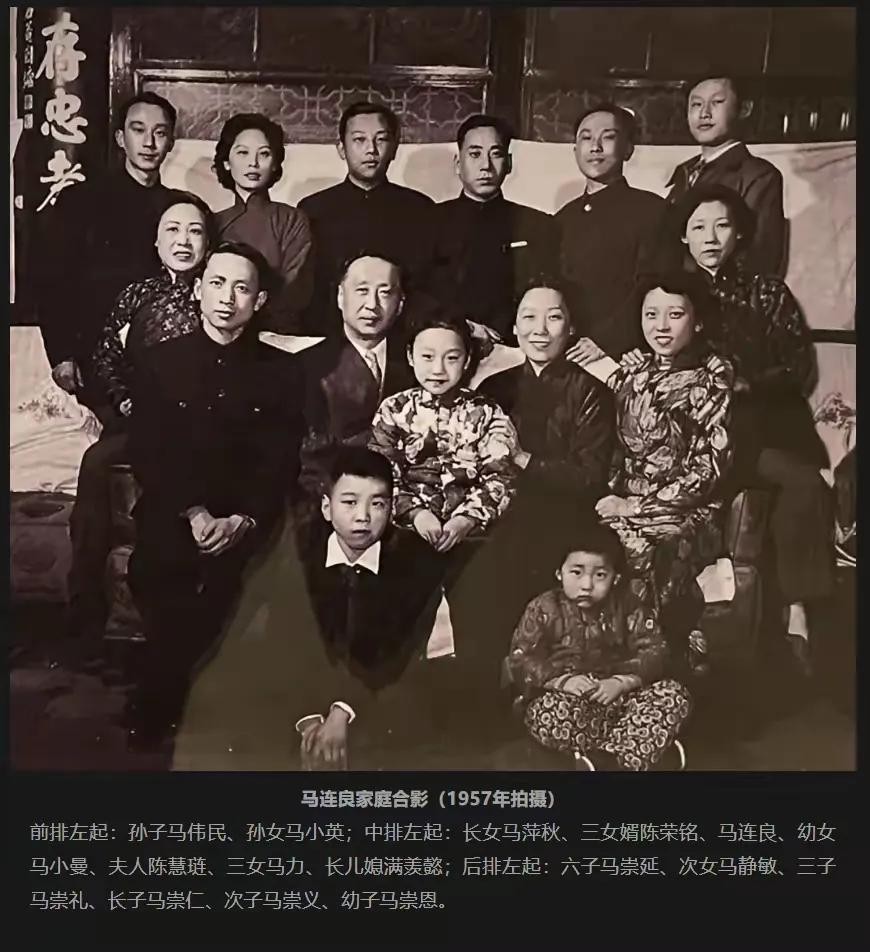

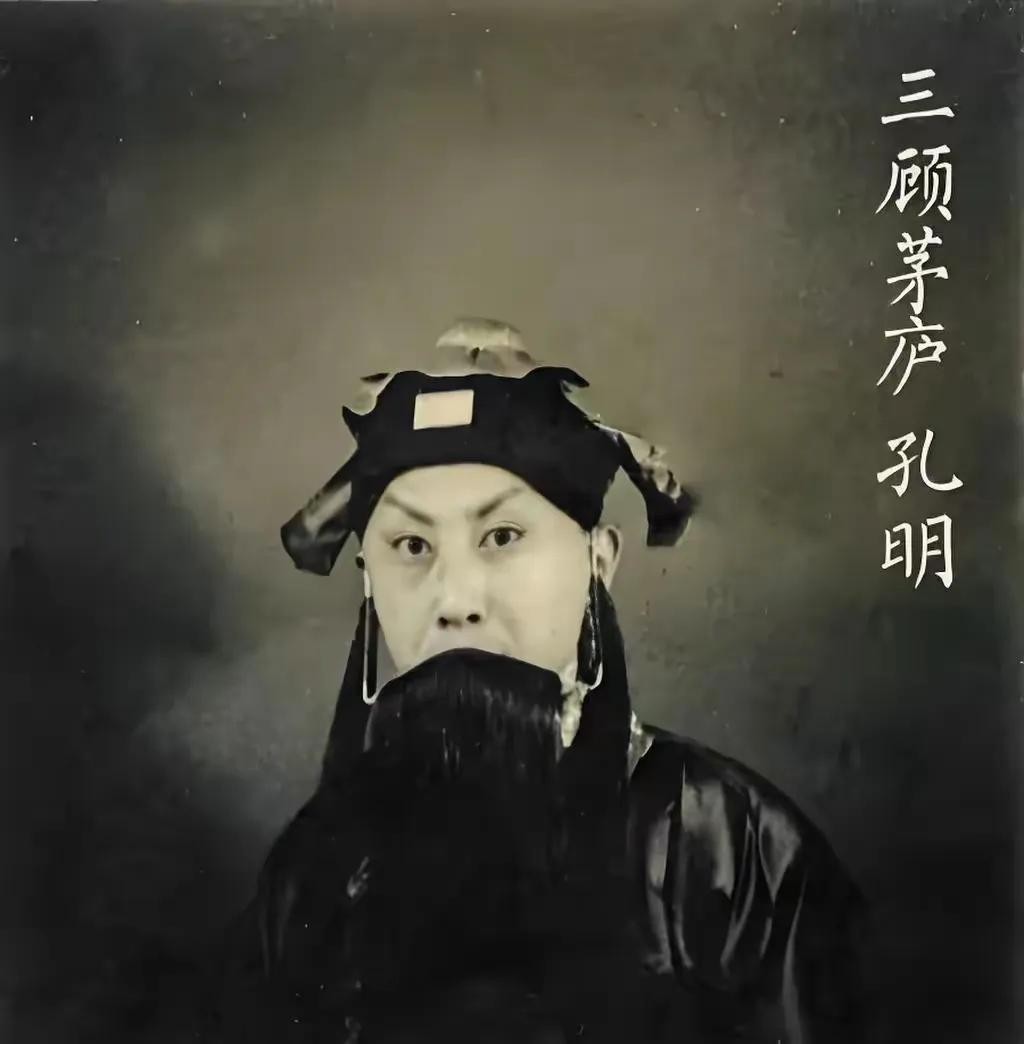

京剧大师马连良:两婚共育11个子女,他去世只有两个弟子敢送葬

马连良:京剧传奇背后的跌宕人生

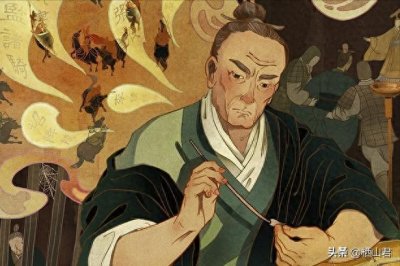

家人们,今天咱要聊一位京剧界的传奇人物——马连良!他在京剧界的地位那可太重要了,就像是一座怎么都绕不过去的大山。不过他这一辈子,过得那叫一个起起落落,有特别风光的时候,也有特别惨的时候。到底咋回事呢?快跟着我一起来看看吧!

一、京剧天才初露锋芒:戏迷家庭走出的“京剧神童”

痴迷京剧,踏上科班之路

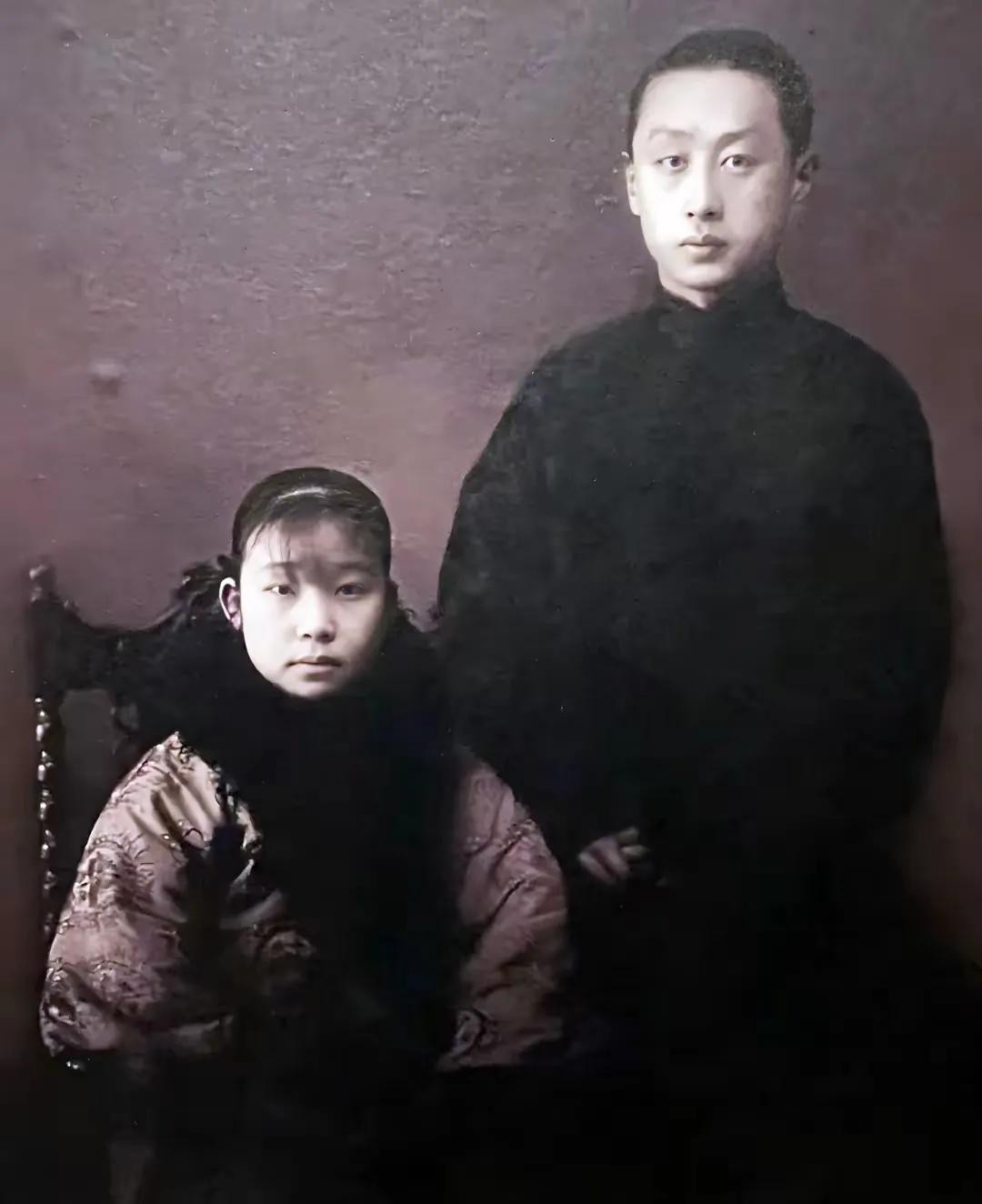

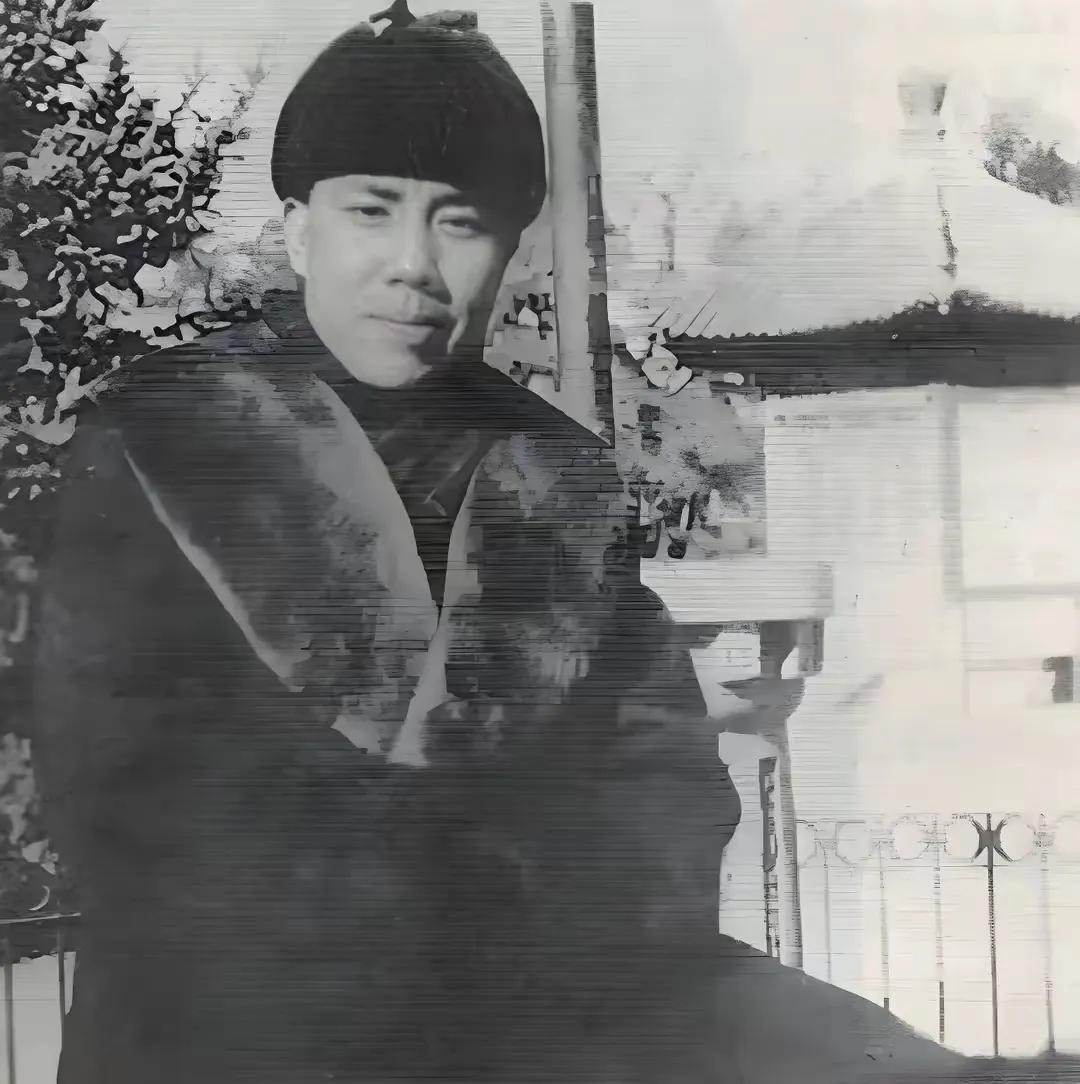

马连良出生在一个对京剧特别着迷的家庭里。他爸爸是个戏迷,经常带着小马连良去看戏。那时候,小马连良坐在台下,眼睛死死地盯着台上演员们的精彩表演,心里就像被一颗神奇的种子种下了,对京剧着了魔。

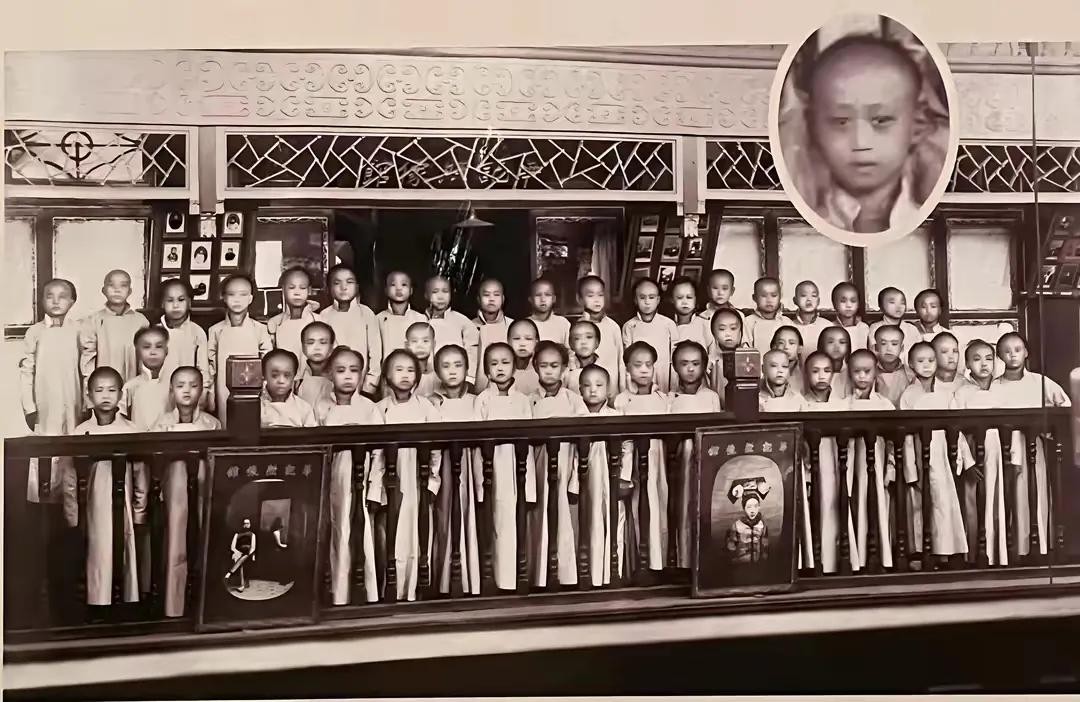

他三叔又是个京剧演员,在这样的家庭环境影响下,马连良7岁的时候,就被家人送进了喜连成科班学戏。这可不得了,他就像一块特别好的玉石坯子,被放进了雕琢的工坊。

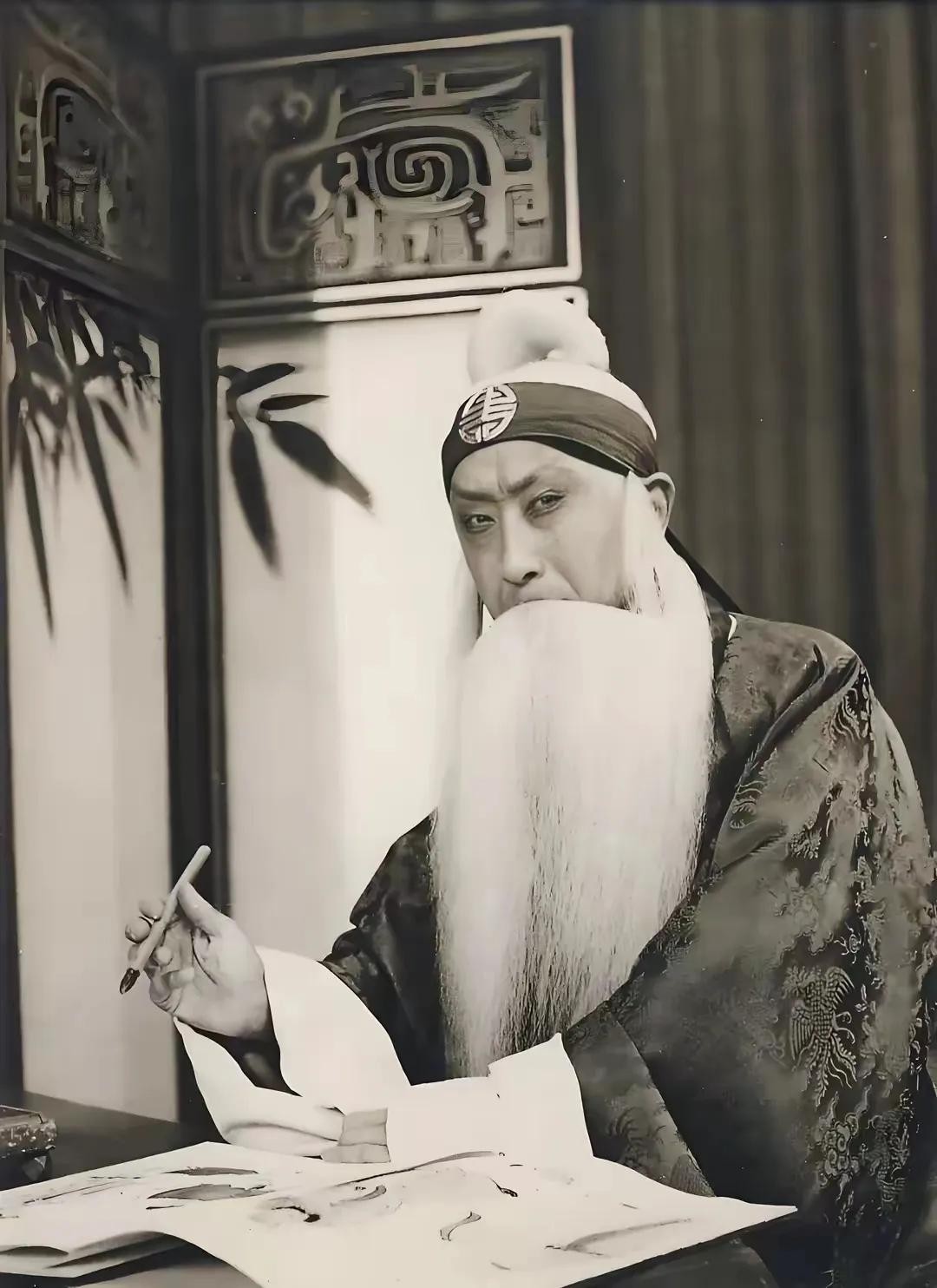

在科班里,他跟着好多厉害的老师学唱京剧武生、老生,而且他特别有天赋,学东西特别快,没多久就被大家叫做“京剧神童”。你能想象吗?才学了一年戏,他就登上舞台演出了,这进步速度简直快得像火箭一样!

舞台初绽光芒,崭露头角

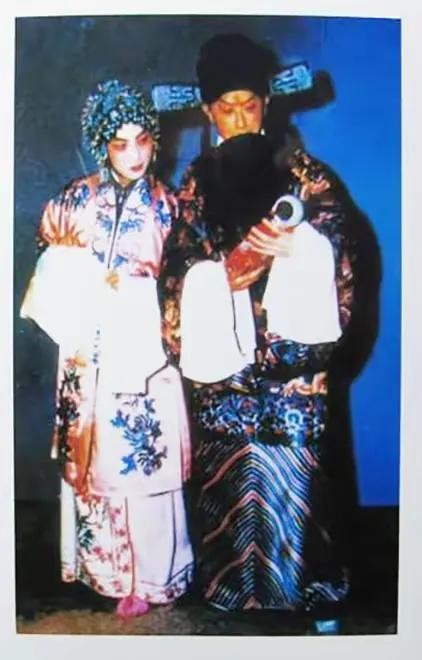

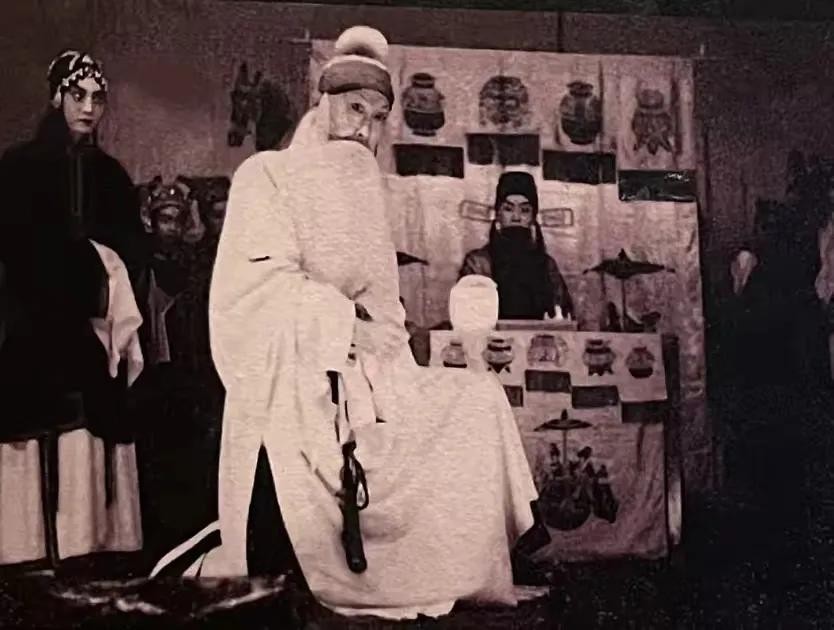

1908年,马连良在科班学戏一年后,就在北京登台了。他在《取洛阳》《大赐福》《探庄》这些戏里,都演了很重要的角色。那时候的他,虽然年纪小,但是在舞台上一点都不害怕,一招一式都有模有样的。

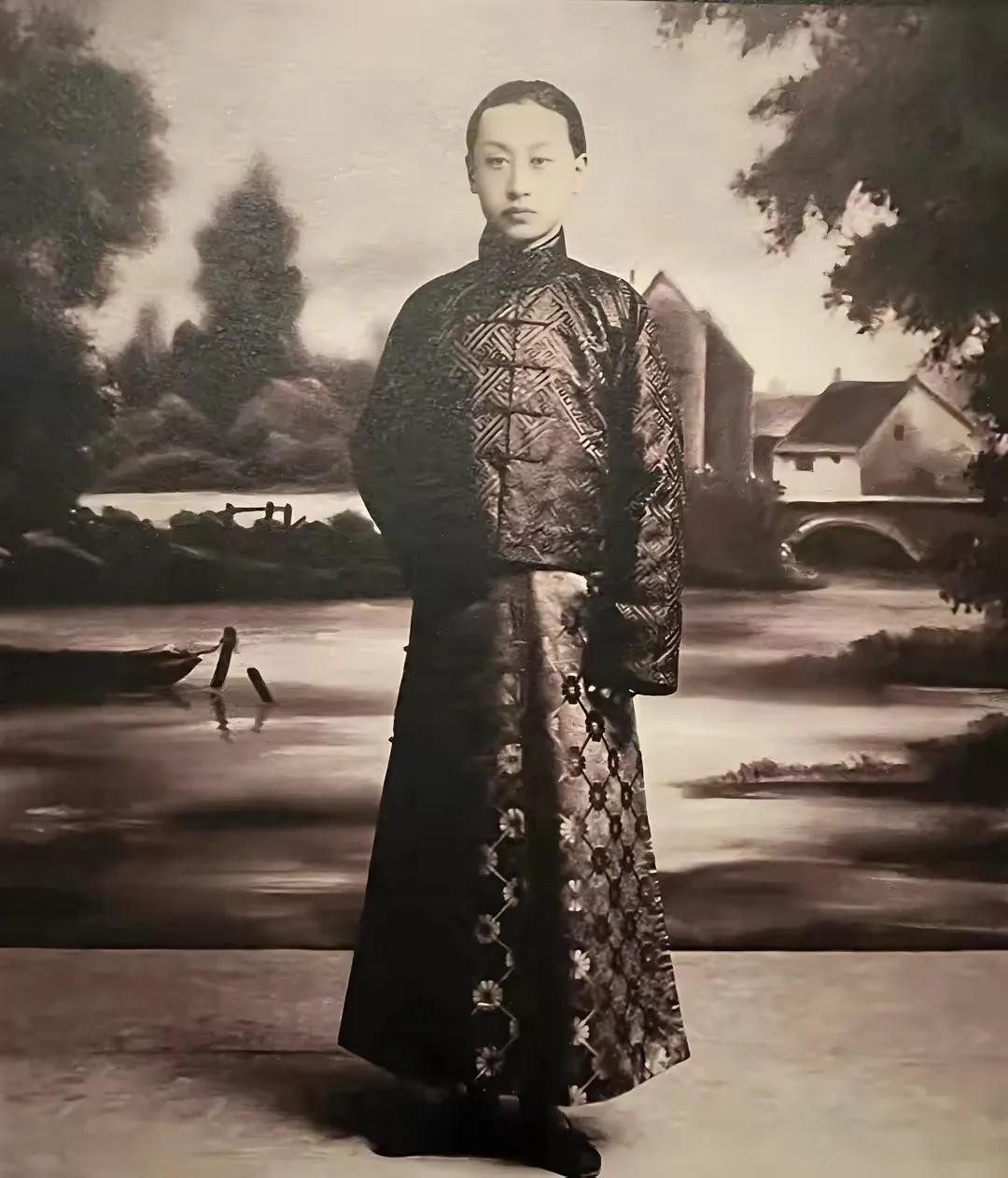

后来,1917年他从科班毕业,就去福州演出了。在福州,他经常演《珠帘寨》《武家坡》《朱砂痣》这些经典剧目,把当地的观众迷得不行。

但是马连良是个特别有追求的人,他觉得自己还有很多不足的地方,而且那时候他的嗓子也出了点问题,就是我们说的“倒仓”。

于是在1918年,他又回到北平,再次进入富连成科班,接着学习。

1921年,马连良第二次从科班毕业。从1922年到1923年,他在上海、北京这些大城市演出,还和好多京剧界的有名的人一起合作。

这时候的他,已经开始琢磨着整理、改编传统京剧剧目了,“马派”的风格也开始慢慢地有了样子。就像一颗种子,开始发芽,慢慢长出了自己独特的模样。

二、马派京剧的崛起:从崭露头角到声名远扬

挑班演出,组建剧团

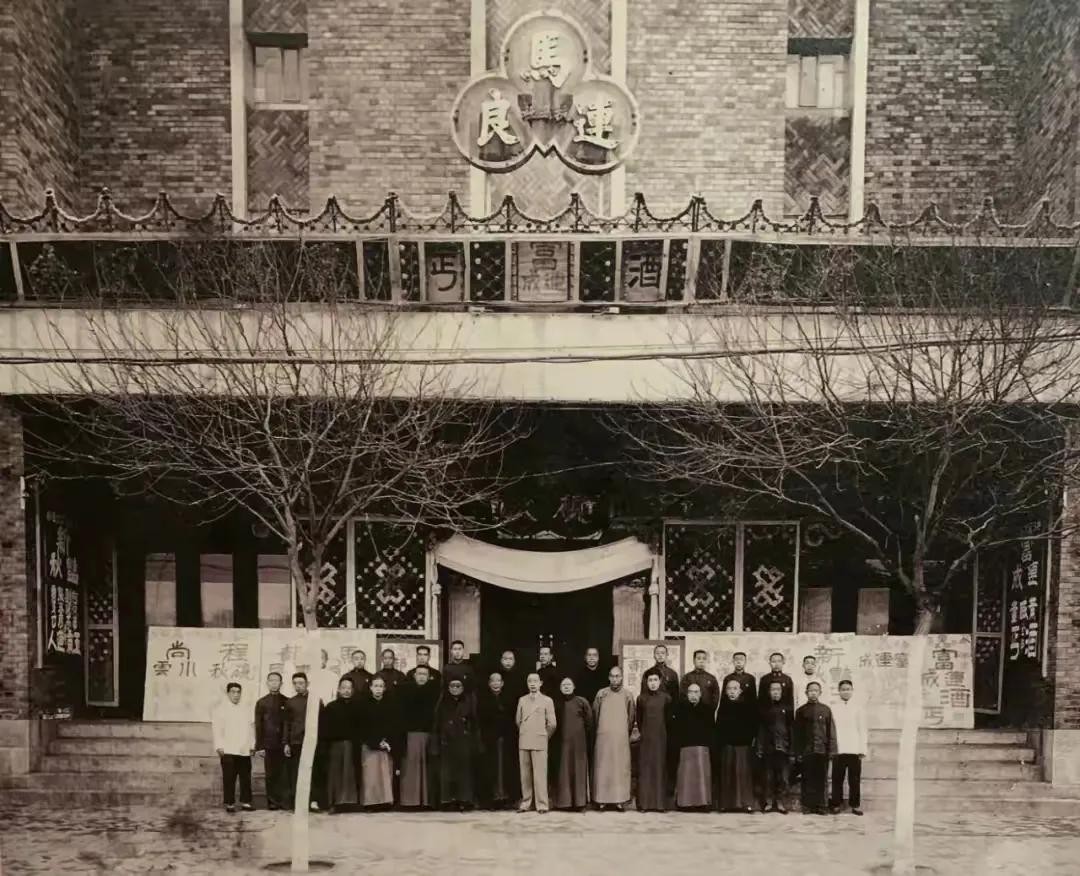

1927年,马连良决定自己带头演出,这可是个大胆的决定。他就像一个勇敢的船长,要带领自己的船队出发了。

他组建了春福社,开始了自己更独立的艺术旅程。在这个过程中,他不断地和其他优秀的演员合作,一起打磨剧目,让自己的表演越来越精彩。

1929年,他又组建了扶荣社。这两个剧团就像是他的两个宝贝,他在里面投入了很多的心思。

在这个时期,他的演出越来越多,名声也越来越大,很多人都专门跑去看他的戏,就为了看他那特别的表演。

事业巅峰,多元发展

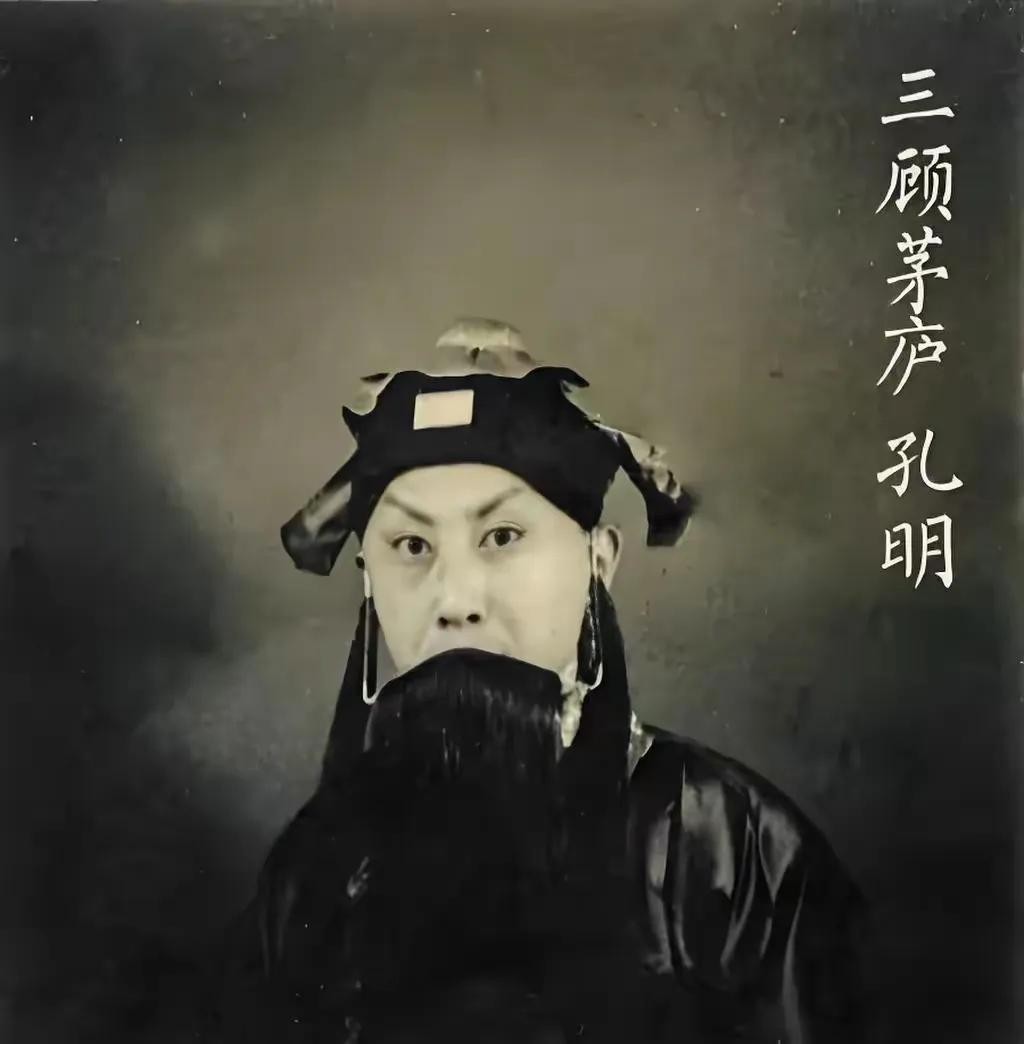

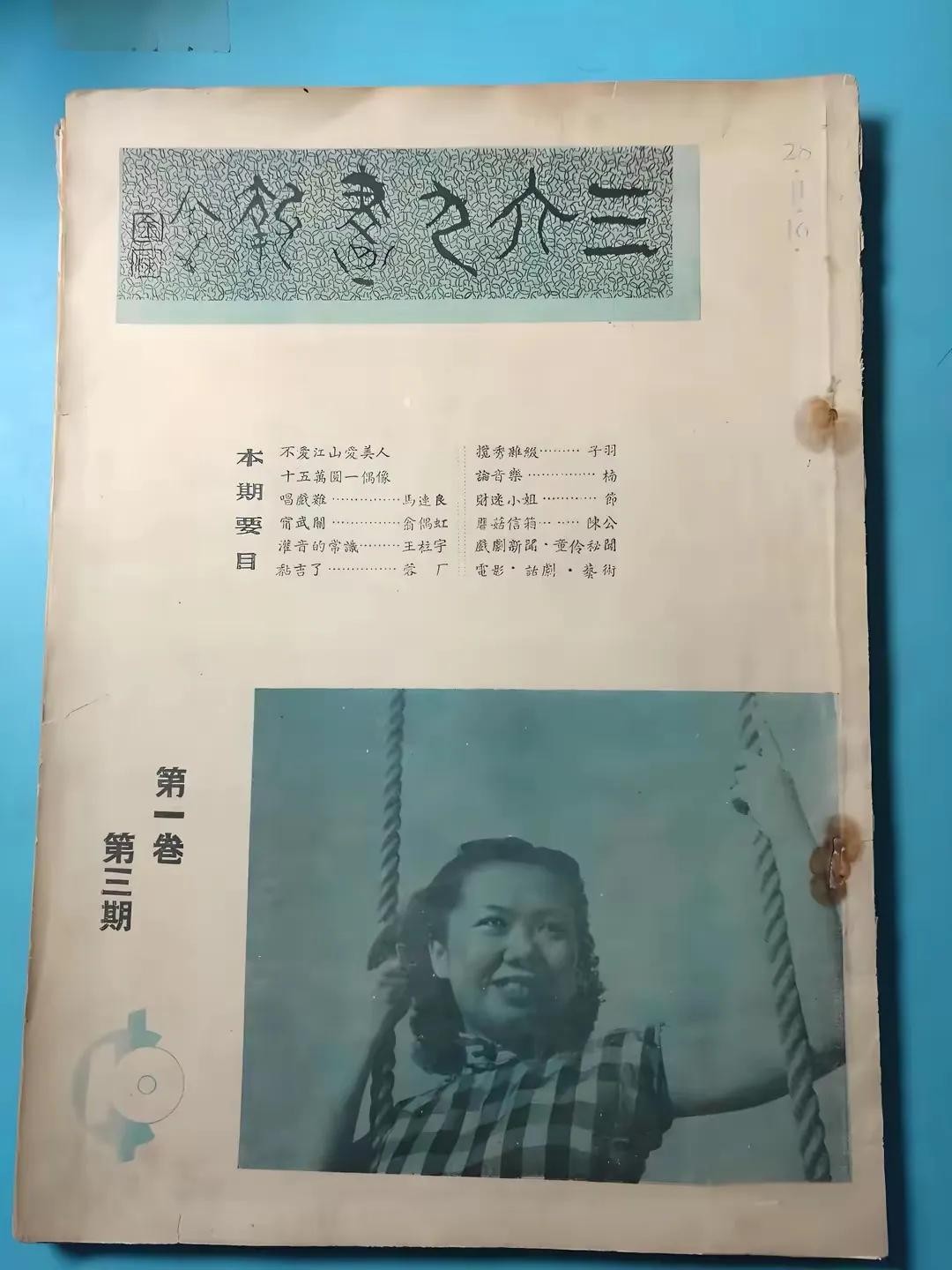

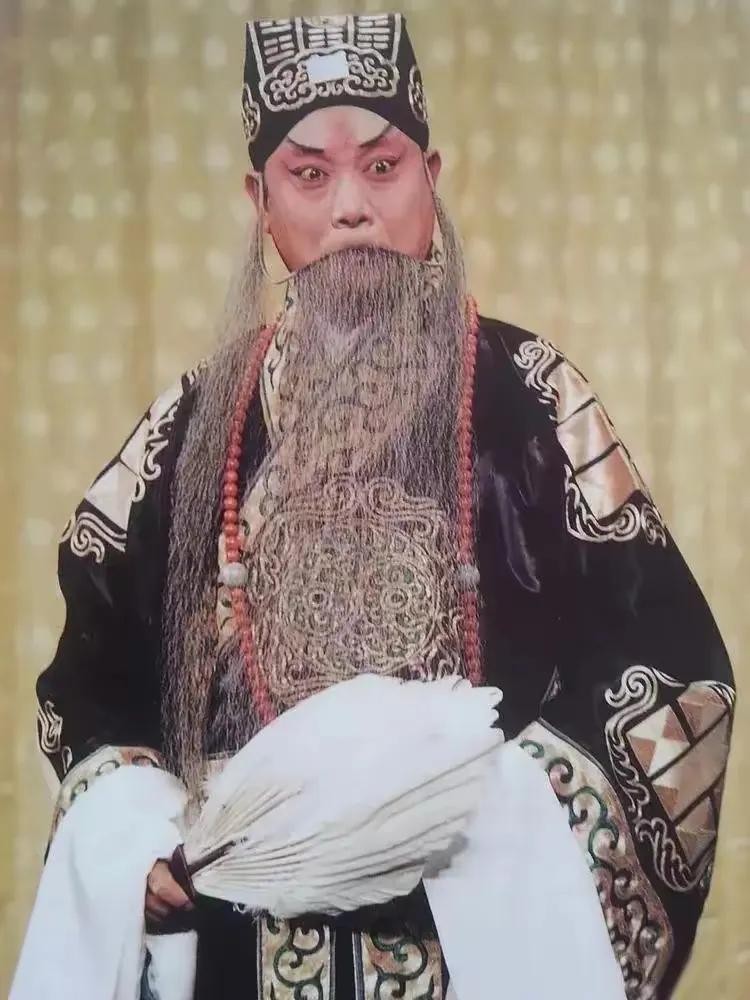

到了上世纪三、四十年代,马连良已经和梅兰芳一样有名了,成了京剧界特别厉害的大师。这时候的他,可不只是满足于在舞台上表演。

1933年,他创办了马连良灌音制片社,还买了特别先进的录音设备,甚至请来了美国的灌音师。他灌制了175张唱片,这些唱片卖得特别好,他也因此赚了不少钱。

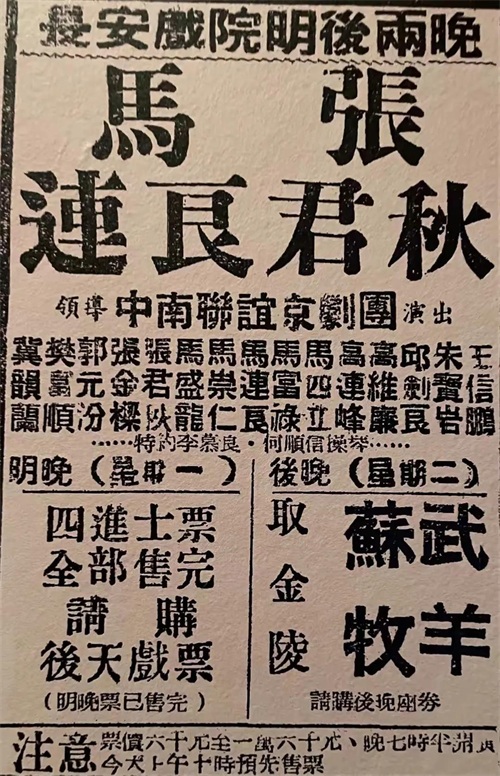

1937年,他又创办了新新大戏院。这就像是他给自己打造了一个更大更漂亮的舞台。同年,张君秋加入了他的扶风社,后来袁世海也来了。

这时候的扶风社,就像一个超级豪华的明星团队,在京剧界那可是特别红火。马连良在这个时期,真的是把京剧事业发展到了一个新的高度,他的“马派”京剧也越来越被大家认可和喜欢。

三、人生的跌宕起伏:从辉煌到困境的挣扎

被迫演出,蒙冤受屈

1942年,日本人来了,他们逼着马连良去东北演出。马连良心里肯定是不愿意的,但是又没办法。虽然他有一部分演出是为了给回教学院筹钱义演,但是他回北平后,还是被伪满洲国冤枉,说他是“华北演艺使节团”,是去给伪满洲国建国10周年庆祝演出的。这一下子,马连良就被很多人指责,名声受到了很大的影响。

1945年抗战胜利了,本以为马连良能过上好日子,可没想到,国民党的那些贪官污吏又编造了“马连良汉奸案”,把他抓进了监狱。这对马连良来说,简直就是晴天霹雳。后来他虽然保外就医了,但是还是被关在家里不能随便出去,日子过得特别艰难。

偿还债务,四处奔波

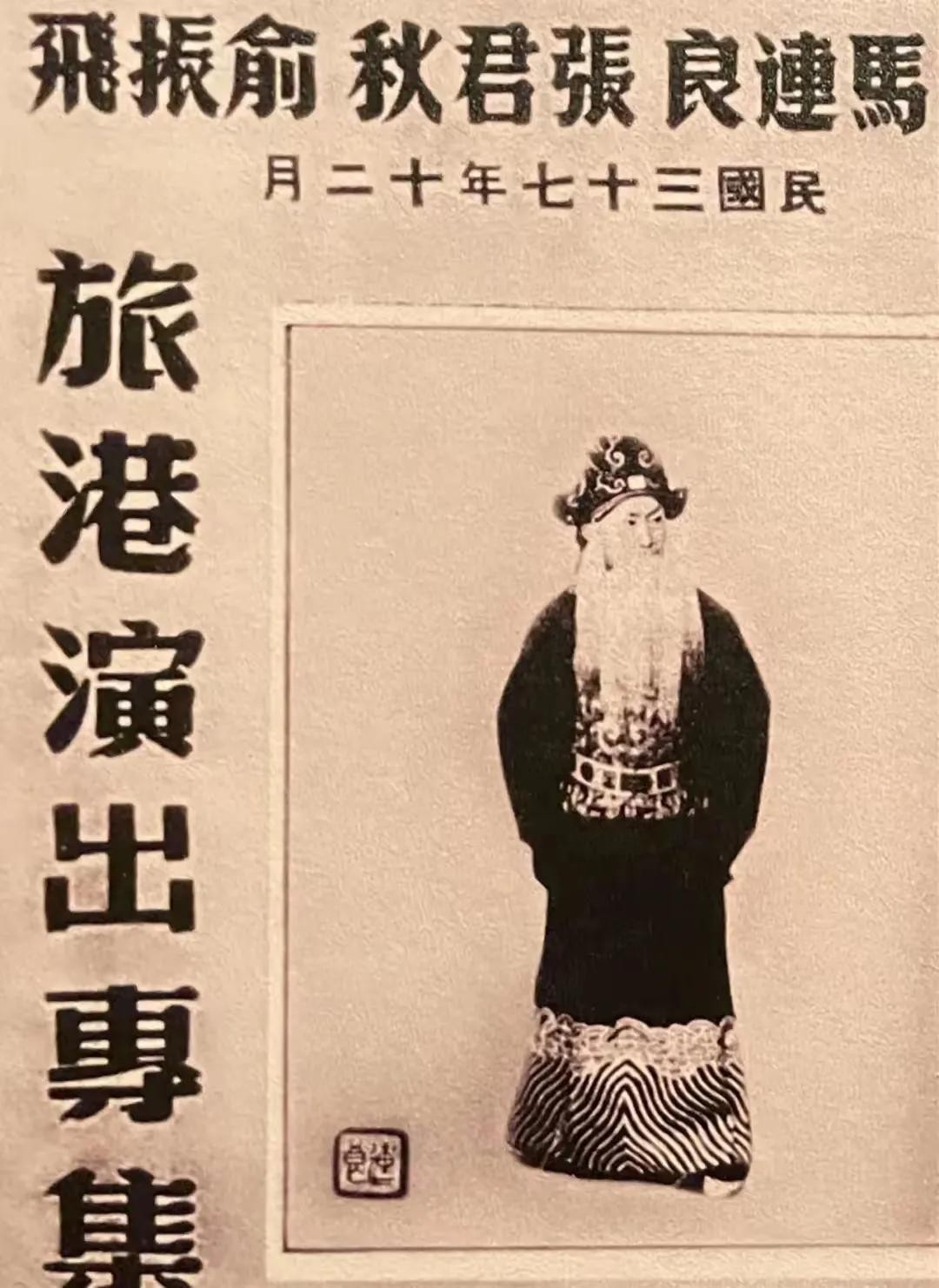

为了还因为被冤枉而欠下的债,马连良只能在上海演出了大半年。他每天都要不停地表演,身体都累坏了,还生了病。1948年,他又去香港演出。刚开始的时候,票房特别好,5天的票房收入就达到了7.6万元,打破了记录。

但是后来,因为香港突然来了很多难民,大家都没心思看戏了,而且票价也比较高,所以票房就不行了,马连良还亏了不少钱。没办法,他只能拍电影来维持生活。这时候的马连良,真的是从事业的高峰一下子掉到了谷底,生活变得特别艰难。

四、回国后的波折与落幕:在风雨中走向终点

回国后的起伏

1951年,在相关领导的关心下,马连良终于回国了。他还见到了周总理,这让他特别激动,也对未来充满了希望。回国后,他当了民间京剧团的团长,想着能接着为京剧事业做贡献。

1953年,他去朝鲜前线慰问演出,给战士们带去了精彩的京剧表演。但是回国后,他却因为慰问解放军演出要钱的事情,被《戏剧报》批评。1954年,他没有当选全国人民代表大会代表,而且他想加入民盟也经历了很多麻烦。

1961年,他演出《海瑞罢官》,这部戏特别成功,大家都特别喜欢。可谁能想到,1966年,就因为这部戏,他遭受了很大的打击。他的家被人抄了,家里那些珍贵的资料都被毁掉了,他自己也被关了起来,不停地被批斗,生活变得特别黑暗。

含冤离世,凄凉落幕

1966年12月13日,这是一个让人心痛的日子。马连良在中和戏院食堂排队买面条的时候,突然摔倒,不省人事。被送到北京阜外医院后,因为当时要向上级领导请示,错过了最好的抢救时间。12月16日,马连良因为心脏病去世了,他才65岁。

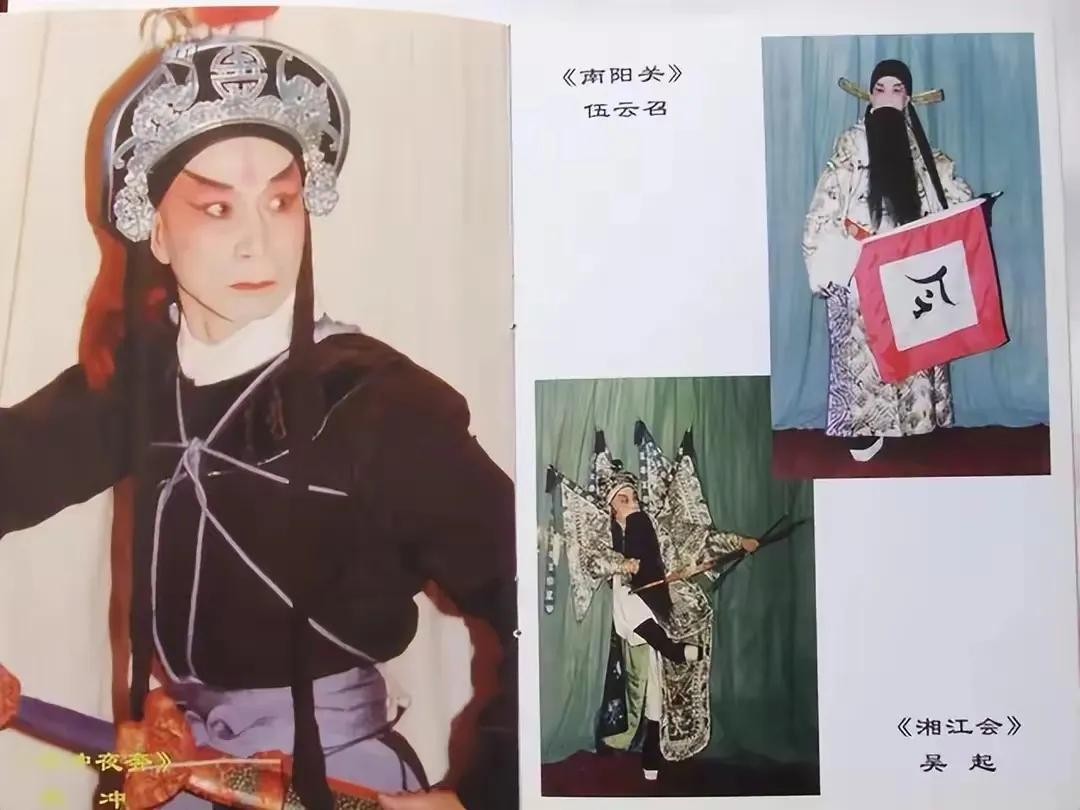

他下葬的时候,场面特别冷清,只有张学津和王金璐两名弟子来送他。曾经在京剧界那么厉害的马连良,最后却这么凄凉地离开了人世,真的让人特别可惜。

五、争议与思考:艺术人生的深度探讨

争议焦点

马连良的一生有很多让人有不同看法的地方。比如他在1942年被日本人逼着去东北演出这件事,虽然他有自己的难处,也有义演的部分,但是还是被很多人误会。还有他在一些演出报酬和社会活动参与方面的事情,也引起了一些争议。这些争议点,其实也反映了当时复杂的社会环境和人们对艺术家的高要求。

深度思考

从马连良的经历中,我们能看到一个艺术家在时代的浪潮里是多么的渺小又伟大。他对京剧艺术的热爱和贡献是不能忘记的,他创造了“马派”京剧,让京剧有了新的发展。但是他也受到了时代的影响,经历了那么多的苦难。这让我们思考,在特殊的时代背景下,艺术家该怎么坚持自己的艺术追求,同时又能保护好自己。

中肯建议

对于现在的艺术家来说,马连良的故事是一个很好的例子。要专心搞自己的艺术创作,不断提高自己的艺术水平。同时,也要有自己的原则和底线,在面对各种诱惑和困难的时候,要坚持自己一开始的想法。对于我们普通人来说,我们要尊重艺术家的创作,也要理解他们在生活中可能遇到的困难。不要随便去指责和误会他们,要以更包容的心态去看待艺术和艺术家。

六、小编有话说

我在了解马连良的故事时,真的特别感慨。他的一生就像一部特别精彩的大剧,有特别好看的部分,也有特别悲惨的部分。他在京剧艺术上的成就,真的让人佩服,他就像一颗特别亮的星星,把京剧的天空都照亮了。

但是他在生活中遭遇的那些磨难,又让人特别心疼。他在困难中努力挣扎,却一直没有放弃对京剧的热爱。他的故事让我明白,艺术的路从来都不是平平稳稳的,但是只要有热爱和坚持,就能创造出了不起的作品。

希望大家都能记住马连良这个名字,记住他为京剧事业做的贡献。也希望我们能从他的故事里得到力量,在自己的生活里勇敢地追求自己的梦想。大家看完这个故事,是不是也和我一样有很多想法呢?欢迎一起来聊聊。