古代战争案例解析之官渡之战—— 一场决定历史走向的世纪之战

古代战争案例解析之官渡之战—— 一场决定历史走向的世纪之战

东汉末年-公元200年(建安5年),袁绍、曹操两个北方最大的军事集团之间的矛盾冲突已经不可调和,一场问鼎中原的的世纪之战即将爆发。

一、战争爆发前的态势:

(一)袁绍方:1、地盘大,相对后顾无忧:坐拥冀州全部、幽州、青州、并州大部分地区;2、兵力足:仅冀州号称带甲百万、谷支十年,官渡出战的兵力号称有十万之众;3、人才广:凭借四世三公的名望,广结豪杰,座下拥有沮授、郭图、审配、逢纪、田丰、许攸、淳于琼、颜良、文丑、张郃、高览等一众谋士武将,不可谓星光灿烂;4、竞争对手少:相比较曹操,大战之前已经将黑山张燕压制、最大的敌人公孙瓒已经消灭;幽州有袁熙抵挡外族侵略,并州有高干抵挡凉州马腾韩遂,随时兵指洛阳、青州有袁潭可随时从东面进攻许昌,袁绍可以心无旁骛地直接指挥最精锐的冀州军马与曹操决战。

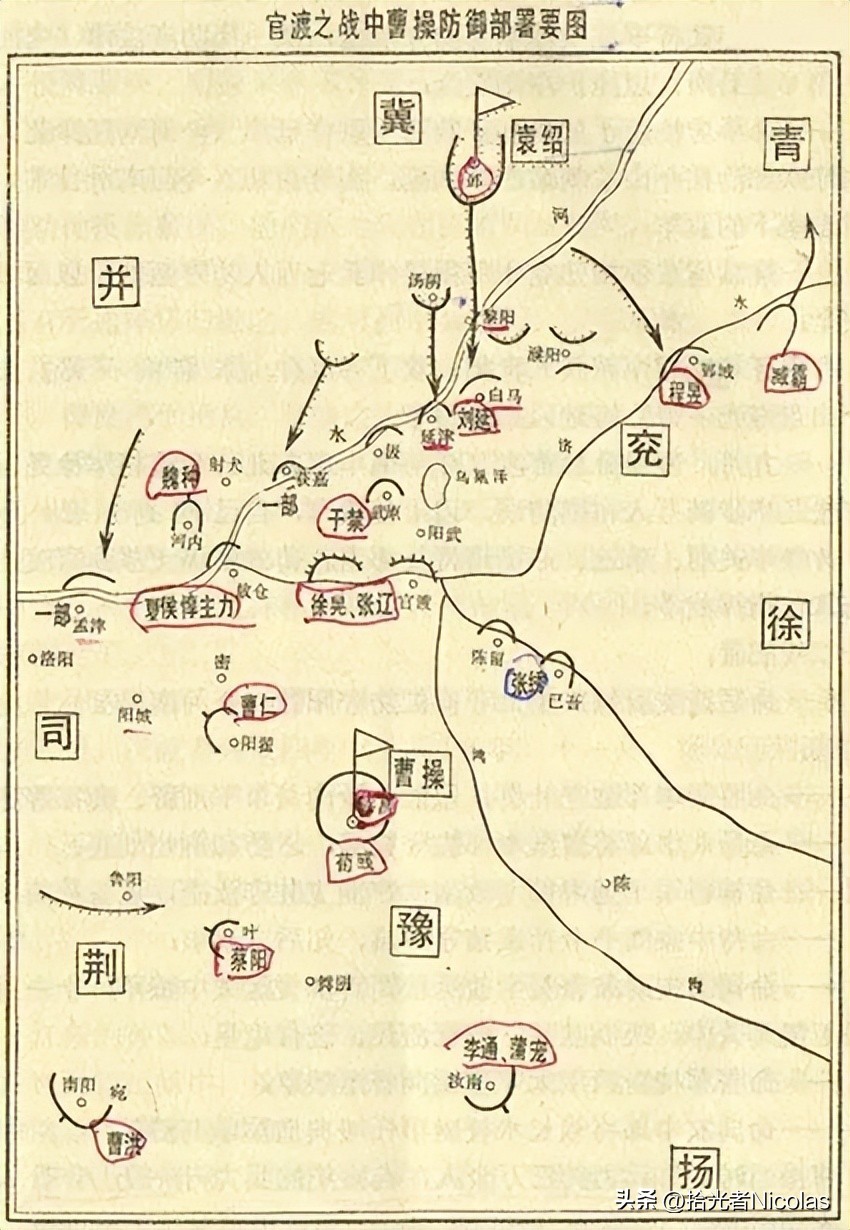

(二)曹操方:1、地盘不小,敌人众多:拥有兖州全部、徐州大部、豫州大部、青州西南部、司隶(洛阳京畿区域);2、兵力与袁绍比略弱:曹操的第一桶金是公元192年在兖州击溃青州黄巾百万,受其精锐10万号为青州兵,官渡曹操直接指挥的兵力号称1万,估计加上其他参与防守的将领不少于3万人马;3、人才方面曹操可以是略占上风:谋士有荀彧、荀攸、郭嘉、程昱、、钟繇、贾诩等不世之材,武将方面有夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪、张辽、关羽(参加白马之战)、徐晃、许褚、于禁、乐进、李典、李通等一众悍将;4、处四战之地、强敌环绕:大战之前虽然已经将吕布(徐州)、袁术(南阳)、刘备、张绣都已经消灭、击溃或归降,但是西面依然有韩遂马腾的袭扰,南面豫州方向有刘表,徐州方向有孙策都收到袁绍的邀约,趁机袭击许昌。

二、在敌众我寡,强敌环绕这些劣势情况下,曹操是怎么应对的呢?

(一)首先是树立正义的旗帜,“挟天子以令不臣”,抢得先机。

公元196年天子东迁(洛阳),在荀彧、程昱强烈建议下,曹操亲自到洛阳,赶走了杨奉韩暹,将汉献帝接到许昌,恢复宗庙社稷,曹操借此开启权臣之路。有了天子给以的名号,所有敢跟我曹操作对的就是跟朝廷作对,就是谋逆之罪,于情于理曹操的敌人都处于下风。曹操一上台就给袁绍一个下马威:“乃下诏书于绍,责以地广兵多而专自树党,不闻勤王之师而但擅相讨伐”,吓得袁绍赶紧回信:大致就是我是给天子守卫疆土,将这些不臣之人、造反之人一一绳之以法,也是不得已为之,况且当初曹操当上兖州牧还是我给举荐的呢。曹操虽然天子在身边,但是此时的曹操实力还远弱于袁绍,所以当了大将军后不得已让位给袁绍。

实际上历史给与的机会是公平的,当年献帝东迁的消息同步也传到了袁绍的手里,谋士沮授提出“西迎大驾,即宫邺都,挟天子而令诸侯,稸士马以讨不庭,谁能御之”,另外郭图也曾建议“迎天子都邺”,但是袁绍就是不听啊,机会给你不中用,后面反被曹操取得先机,政治和道义上逐渐落入下风。

(二)远交近攻,抓紧间隙,逐个击破,解决后顾之忧:

1、西方的韩遂马腾在关中陇右地区作乱,曹操派钟繇坐镇长安,督关中诸军,对韩遂马腾展开怀柔外交,成功说服他们归降朝廷并质子到许昌,避免了西面受敌,同时有效牵制了并州高干的兵力。同时钟繇在关中屯田积蓄,持续给曹操补给,最重要的是在官渡决战之前提供了2000匹战马,这给曹军的战斗力提升好几个档位。

2、东面则派臧霸驻军牵制青州袁潭之兵。

3、北方大封乌桓、辽东等势力官爵以为拉拢、示好,同时也可以有效牵制幽州袁熙兵力。

4、南方:则趁着袁绍打盹的时间,迅速招降张绣、剿灭袁术、击溃刘备。同时派李通为为征南将军镇守汝南,平定后方叛乱,使刘表不敢南向偷袭(刘表本身也无大志,按兵不动就等天下大变)。另外幸运的是徐州南面的孙策准备出军偷袭许昌前,被人暗杀,孙吴集团内部无暇北上。

(三)战略藐视,战术重视,细节执行到位:

1、战略藐视,计算于庙堂之上:

①袁绍大军逼近,诸将都以为不可敌,曹操却认为“吾知绍之为人,志大而智小,色厉而胆薄,忌克而少威,兵多而分画不明,将骄而政令不一,土地虽广,粮食虽丰,適足以为吾奉也。”;

②战略大师荀彧在开战前四年就对敌我双方进行了分析,提出“四胜说”:“绍貌外宽而内忌,任人而疑其心,公明达不拘,唯才所宜,此度胜也。绍迟重少决,失在后机,公能断大事,应变无方,此谋胜也。绍御军宽缓,法令不立,士卒虽众,其实难用,公法令既明,赏罚必行,士卒虽寡,皆争致死,此武胜也。绍凭世资,从容饰智,以收名誉,故士之寡能好问者多归之,公以至仁待人,推诚心不为虚美,行己谨俭,而与有功者无所吝惜,故天下忠正效实之士咸愿为用,此德胜也。夫以四胜辅天子,扶义征伐,谁敢不从?绍之强其何能为!”。从度量、谋略、军制、仁德、道义五个方面,全面对比分析,得出“虽弱必强,虽强易弱”的结论,与孙子兵法的“道天地将法”的五事七计不谋而和;

③另一个颍川大拿郭嘉也提出“十败十胜”的战略分析:“绍繁礼多仪,公体任自然,此道胜一也。绍以逆动,公奉顺以率天下,此义胜二也。汉末政失於宽,绍以宽济宽,故不摄,公纠之以猛而上下知制,此治胜三也。绍外宽内忌,用人而疑之,所任唯亲戚子弟,公外易简而内机明,用人无疑,唯才所宜,不间远近,此度胜四也。绍多谋少决,失在后事,公策得辄行,应变无穷,此谋胜五也。绍因累世之资,高议揖让以收名誉,士之好言饰外者多归之,公以至心待人,推诚而行,不为虚美,以俭率下,与有功者无所吝,士之忠正远见而有实者皆愿为用,此德胜六也。绍见人饥寒,恤念之形于颜色,其所不见,虑或不及也,所谓妇人之仁耳,公於目前小事,时有所忽,至於大事,与四海接,恩之所加,皆过其望,虽所不见,虑之所周,无不济也,此仁胜七也。绍大臣争权,谗言惑乱,公御下以道,浸润不行,此明胜八也。绍是非不可知,公所是进之以礼,所不是正之以法,此文胜九也。绍好为虚势,不知兵要,公以少克众,用兵如神,军人恃之,敌人畏之,此武胜十也。”

“十胜论”可以说是“四胜论+天子道义”的全面解析,或者荀彧和郭嘉的不谋而合的建议更加坚定了曹操最终决战的决心。

2、战术重视,战前部署细节到位:除了通过远交近攻的策略为大战前提供稳定的后方环境,正面战场也做了充分应对。

①首先在青、兖、豫、司隶四个方向都做了充分的应对部署。青州由臧霸防御,兖州由程昱坐阵,司隶方向由河内太守魏仲防守射犬,夏侯惇主力在敖仓一带防守,官渡第一道防线白马城由刘延负责,于禁防守第二道延津,徐晃张辽负责最后一道官渡防线。虽然多个防线驻扎兵力,但是主力部署在官渡,并通过设置多到防线,迟滞地方的进攻。特别值得一提的是公元200年正月曹军主力正在攻打刚背叛曹营的刘备、昌豨,袁绍乘机进攻延津,于禁仅用二千人就打退了袁绍进攻,守住了要地,给曹操挥师北上提供时间。

②其次防御位置都是精心选择,袁绍无论进攻延津、白马、官渡都有江河天险阻拦,一定程度上有力于曹军用较少到了兵力迟滞袁军的进攻,同时给己方主力部队集合和物资准备留足时间空间。

③最后选择官渡作为决战位置,也是比较明智的选择,首先背靠战略纵深大后方,许昌、敖仓可以随时进行兵、粮的补给,同时有河流阻碍,可以长久跟袁军对峙。

(四)兵马未动,粮草先行。

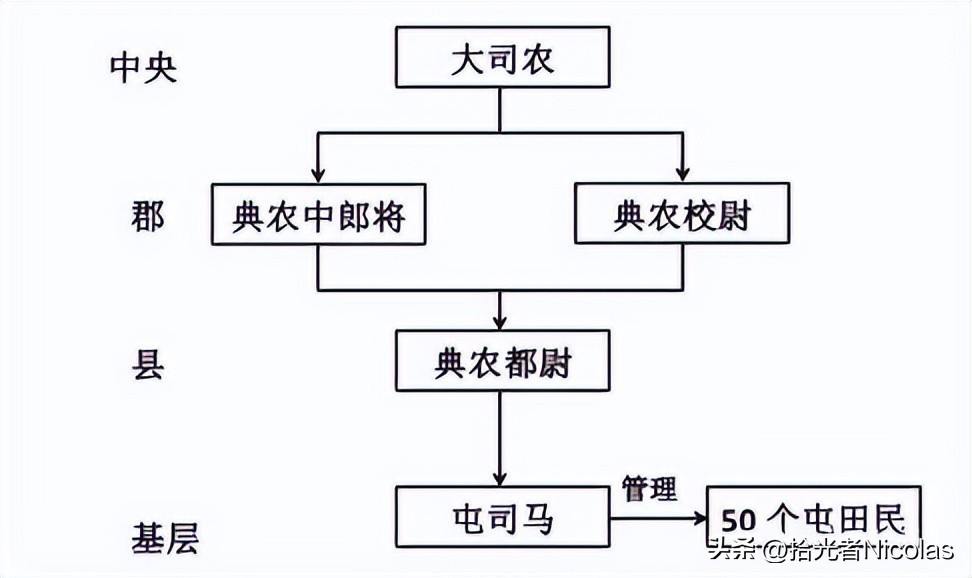

东汉末年的情况是,自黄巾军主力剿灭后,到处是流寇军阀混战,再加上瘟疫、蝗灾等导致大饥荒流行,甚至出现人吃人的情况。老百姓为了吃的居无定所,四处飘荡,形成实力庞大的饥荒流民,也成为社会动荡的不安定因素。同时因为战争的缘故,良田荒芜,无人耕种。在这种情况下,曹操认为:“夫定国之术,在于强兵足食,秦人以急农兼天下,孝武以屯田定西域,此先代之良式也。”"于是在公元196年建立屯田制度,并在许昌附近安顿流民开荒种田,仅一年就得谷百万斛。在此基础上在州郡置田官,全面落实屯田制度,这样老百姓就安定下来,军队也有了粮草保障。于是曹军以中原为中心,征伐四方,无运粮之劳,就有了“兼灭群贼,克平天下”本钱和基础。官渡正好处于曹军大本营,运粮路线更短,粮草问题相比袁绍更有保障。

(五)通过中原军阀混战,打造出一支战斗力异常突出的军队和一批优秀的将领,上下同心。

在官渡之战前,曹操通过讨伐青州黄巾、黑山黄巾、陶谦、吕布、袁术、张邈、刘备、刘表等一众豪强,通过实战锻炼来出来一支铁军,并涌现出来二曹二夏侯五子良等优秀将领。曹操统一中原的过程并不顺利,甚至中间还经历攻打徐州刘备,兖州张邈、陈宫等率领兖州大部分郡县投奔吕布,众叛亲离,靠钟繇、程昱、夏侯惇坚守才保留了三个县。跟吕布打也是九死一生,差点把小命丢了。张邈第一次投降因为垂帘人家嫂嫂的美色,导致张邈临时反叛,自己的长子曹昂、侄子曹安明、护卫典韦因为掩护他都因此丧命,自己也差点落在张邈手里。失败后曹操能够当众主动承认错误,责任全部归咎自己;胜利后把主要功劳归功于将领们。这种做法让曹操与将领士兵都能够上下同心。同时通过这些失败以及胜利的战争经验,让曹操及其将领军队也更加成熟。

反观袁绍方,不费一兵一卒兼并冀州,主要的战斗就是跟公孙瓒的三次战争获得幽州,而且主要是曲义的功劳,其他就是剿灭黑山军、黄巾军的不入流的农民军队伍获得并州、青州,正规部队对这些流寇战斗基本不用太多的战术就可以取得胜利。袁绍军队看似有数十万之众,其实真正经历战争反复磨炼考验的军队和将领并不是太多。

三、说完对战形势,接下来是正片。

公元200年正月,袁绍命令陈琳发讨伐曹操的檄文至各州郡,同时亲率冀州十万精兵,一万骑兵,从黎阳进军许昌。这个时候曹操正好主力东征徐州刘备,谋士田丰献计偷袭曹操后方,直捣黄龙许昌。恰逢袁绍心爱的小儿子生病,袁绍一心想着孩子康复,无心攻打曹操大后方就拒绝了田丰的建议。开战前第一个打败曹操的机会就这么白白浪费了。

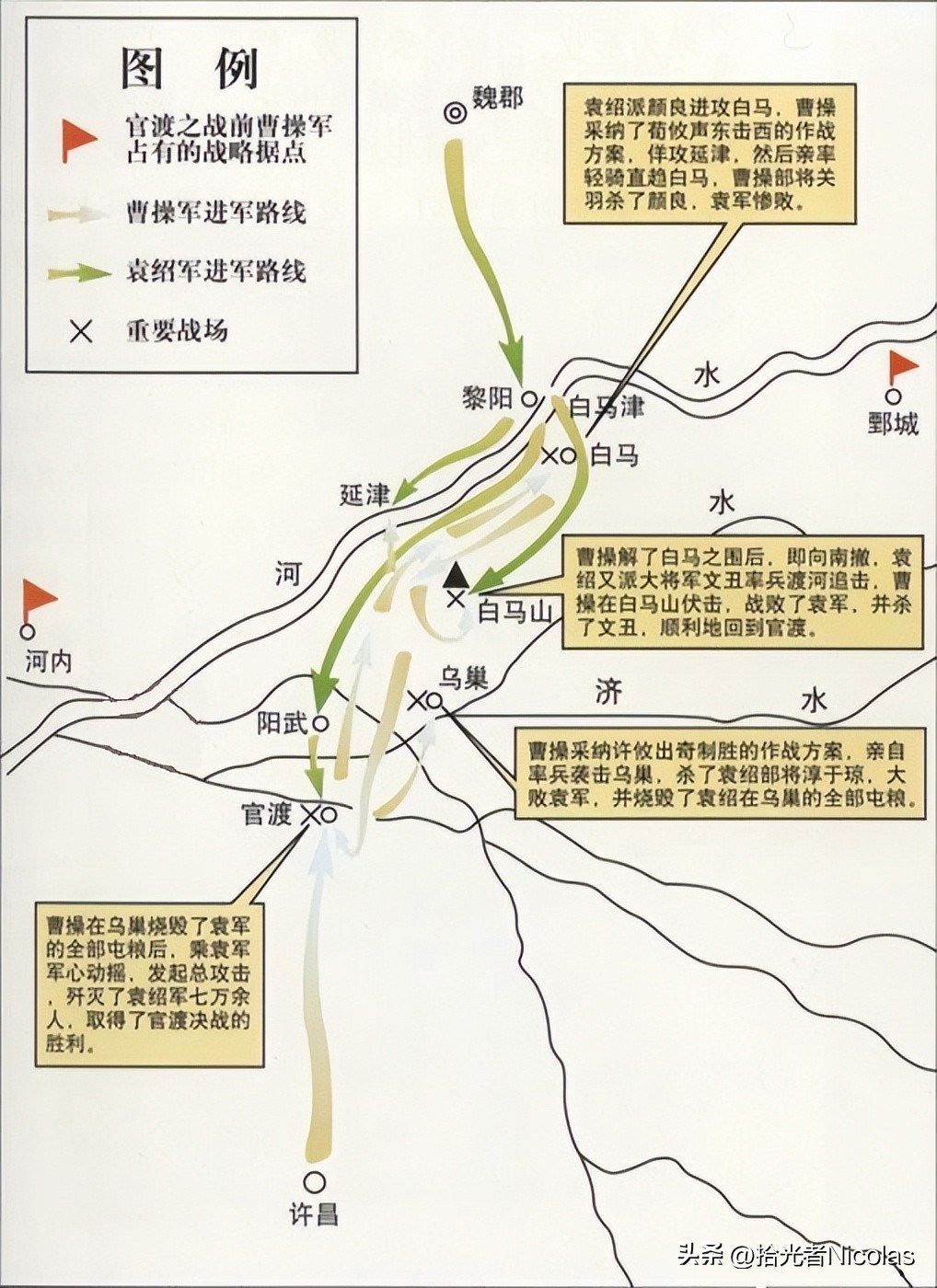

二月份,袁绍儿子病好后,命令先锋颜良攻打白马的刘延,当时延津也没攻打下来,主攻方向就变成了白马。这个时候曹操已经把刘备赶跑了,已经挥师北上救援刘延。但是曹操亲自率领的精兵也就1万多人,跟袁绍主力硬抗肯定吃亏,这个时候荀攸就给了一条“声东击西,围魏救赵”的计策,派于禁、乐进率领5000步骑过河到延津北岸袭扰袁绍的地盘,并成功攻取汲、获嘉二县,焚烧保聚三十余屯,斩首获生各数千,降绍将何茂、王摩等二十多人。袁绍后院失火,情急之下从黎阳分出一部分主力部队救援。曹操则率领剩余轻骑突袭白马颜良,颜良部处于前后夹击之势,仓促应战,被关羽偷袭斩落马下。

白马之围暂解,但是袁绍主力还没突过来呢,这个白马城是肯定守不住的,于是曹操把白马的老百姓以及大量辎重向西南迁徙。袁军主力过黄河,一路追击曹军至延津南。曹操也在延津南的南陂上驻扎修整,沿途路上丢了很多的从白马带来的辎重。这个时候侦查兵发现远处已经来了五六百骑兵了,过了一会又告诉曹操骑兵稍微多了一点,但是步兵不可胜数。曹操说不用汇报了等我命令行事。不一会文丑和刘备率领五六千骑兵牵一前一后接近曹军,骑兵先头部队看到地上大量的辎重,便开始下马掳掠财物,后面来的部队也有样学样,顿时部队已经没有了阵型。这个时候曹操命令所有骑兵上马,突袭文丑部,打败袁军,并砍了大将文丑。

颜良、文丑是袁绍的先锋大将,两将虽陨落,对袁军的气势有一定影响,但主力部队基本没有受到损失,大军一路南进到阳武。曹操则退还至官渡,两军开始连营对垒。

八月份,袁绍依靠沙堆屯兵连营东西几十里,曹操也分营抵挡,合战失利,只能龟缩官渡防守。袁绍乘势进军官渡,在曹操营壁外堆起土丘,架起高橹,居高临下,万箭齐发到曹军营中,曹军只能用盾牌勉强防守。曹军随后造出出了投石车(又称霹雳车),击破了高橹土丘。正面不行,咱就来阴的。袁绍又安排挖地道(袁绍曾经用这招攻破了公孙瓒的易京),想故技重施偷袭曹军。曹操的应对策略是在营地周边挖一道长沟,晚上偷袭就很难得逞。两军相持许久,不分胜负。

随着曹军粮食逐步匮乏,曹操有退回许昌的打算,于是写信咨询战略大拿荀彧,荀彧是这么回答的:“绍悉众聚官渡,欲与公决胜败。公以至弱当至强,若不能制,必为所乘,是天下之大机也”“公以十分居一之众,画地而守之,扼其喉而不得进,已半年矣。情见势竭,必将有变,此用奇之时,不可失也。”大致意思是现在不是你死就是我活,我军占据战略要地,袁绍半年都没攻进来,已经是黔驴技穷,现在正面攻打已经不凑效了,要考虑用奇兵奇招进行一击制胜。曹操听取了荀彧的建议,但是他还要等待一个时机。

十月份,袁绍安排刘备与汝南刘辟骚扰曹操的后方,曹操派曹仁和李通扫平了南方的叛乱(主要是刘备+刘辟)。曹操同时派徐晃、史涣攻击骚扰袁绍的粮队,并烧毁了一千多辆运粮车。此时曹军虽有小胜,但是耐不住众少粮尽,士卒疲乏,河南大后方也是人心思动,很多人已经在给自己未来作打算,提前与袁绍方沟通。如果战争还是这样持久拖延下去,进入冬季粮草短缺,曹军必败。

然胜败存于斗转星月之间,命运的次轮开始在袁曹两人之间轮转。在粮车被毁后,袁绍又排他的心腹大将淳于琼率领一万多人押送保卫万乘粮草至乌巢,距离袁绍大本营40里地。这个时候袁绍的战略大师沮授建议派蒋奇率领一支队伍加强乌巢粮仓的防御,袁绍认为淳于琼有上万人足以防备曹军偷袭,于是拒绝了沮授的建议。许攸又提议:“曹军主力全部在官渡,这个时候正是许昌空虚的时候,若果现在派一旅轻军,星行掩袭,攻下许昌则曹操可擒。即便未得手,也可令曹军首尾奔命,曹军必破。”袁绍又不听。许攸在袁绍这边言听计不从,郁郁不得志,恰逢许攸家人贪污犯法,审配直接收押了他的家人,直接导致许攸愤而背袁投曹。

许攸当晚就投奔曹操营帐,曹操听说许攸来投,光着脚丫就出来迎接。见面第一句话就是“子远,您来了,我这事就成了!”然后就是大家熟悉的三国演义的里的桥段,许攸三问曹操兵粮储备情况,曹操三改其口,从军粮可支一年到半年最后到一月,充分显示曹操奸雄的形象。同时也说明曹操对许攸多少有点口是心非,相互尝试,试探底线,最后获取信任。许攸作为袁绍核心智囊团的成员,掌握了大量袁军的一手军事机密,他确实给曹操带来了给袁绍致命一击的机会。许攸给曹操献计“火烧乌巢”:“公孤军独守,外无救援而粮谷已尽,此危急之日也。今袁氏辎重有万馀乘,在故市、乌巢,屯军无严备;今以轻兵袭之,不意而至,燔其积聚,不过三日,袁氏自败也。”想不到吧,原来的夜袭许昌的剧本现在变成了夜袭乌巢,这确实是莫大的讽刺。

曹操收到许攸的方案,连夜跟谋士将领们开会讨论。大部分人要么怀疑许攸是不是假投降真陷阱,要么感觉即便许攸说的是真的就我们这点人也干不过淳于琼1万多人啊,况且还要穿越袁军主力防线,搞不好就被包了饺子。这个时候大谋士荀攸和贾诩站了出来,认为这是一个天赐良机,正所谓“天与弗取,反受其咎”,劝说曹操一定要抓住这个机会。其实曹操这个时候已经没有退路了,决定豪赌一把。

于是曹操留大将曹洪、荀攸防守官渡大本营,亲自率领最精锐的五千步骑,统一换上袁军旗帜,人衔枚马缚口,每人抱一捆柴火,半夜从无人防守的小道出发。如果碰到袁军巡逻人员盘问,就回答:“袁将军担心曹军偷袭后军粮仓,派我们过来增援防备”就此蒙混过关,直至乌巢营地全程如入无人之境。可能有人会问这么大阵仗就这么容易绕到敌人大后方了?个人认为之前徐晃把韩猛的几千押粮队给干掉了,俘虏了上千人;于禁乐进之前在延津战线有千人斩获,所以冒充袁军的队伍不难。另外许攸过来后,肯定也将军中的对答口令也一一告知,再加上曹操的火速行动,袁军还没来得及改口号,这么一来就说的通了。

曹军五千精锐到达乌巢,先把粮囤军营围住,每人一把火投出去,粮草、军需物资、营帐全部被点燃,顿时火光四射,袁军大乱。等到天快亮的时候,淳于琼发现曹军的人并不多,于是组织人马进行反击。曹操迅速组织精锐部队突击淳于琼部,打的淳于琼只能退回营寨坚守待援。

不一会,袁绍就收到了曹操攻打乌巢的消息,马上与他的长子袁潭、监军郭图商量,决定采取围魏救赵之策,派张郃、高览率领重兵攻大曹操官渡大本营,派少量轻骑求援乌巢,让曹操有去无回。大将张郃提出反对意见:“曹操大本营都打了半年多了都攻不下下来,这次估计也拿不下。如果不派主力增援乌巢,曹操精兵必破淳于琼。乌巢失守就大事去矣,请先往救援乌巢。如果淳于琼被擒,曹军大本营也没拿下,那我们就处于非常危险的境地了!”袁绍坚持己见,派轻骑求援乌巢,重兵攻打曹军官渡大本营。

袁军骑兵接近乌巢,曹操的将领请求分兵御敌,曹操大怒道:“等他们骑兵到身后了再说!给我集中兵力拿下乌巢!”于是全军抖擞士气,心无旁骛,以一敌十,全力进攻淳于琼。不一会大破淳于琼部,烧尽其所有粮草军需,斩首督将眭元进、骑督韩莒子、吕威璜、赵叡等四员大将,割下将军淳于琼的鼻子,杀士卒几千人人,割下下战俘的鼻子以及牛马舌头,用以威慑袁绍的部队。趁着袁军将士胆颤心惊之际,曹军又轻易击败了增援乌巢的袁军轻骑部队。

张郃、高览等在前线进攻无果,又听说淳于琼战败的消息,顿时无心恋战。郭图听到乌巢失守消息,害怕张郃回来对质,就提前在袁绍面前告状“张郃作战消极怠慢,攻打曹营很快就败下阵来,贻误战机,而且还讥讽您不听他的话才有今日之败,必须严惩不贷!”张郃知悉后,更不敢回去见袁绍了,于是与高览一商量,一不做二不休,当场就把攻城的器械全部烧毁,就地向曹操官渡守军投降。曹洪不敢相信自己的眼睛,刚才还打的这么热闹,这会就投降了?在荀攸的力劝下,终于接受了张郃的投降。曹操大胜归来,高兴地对张郃说:“您的归来就好像微子去殷,张良归汉啊!”

乌巢粮草军需全部烧毁、淳于琼等五位将领被割鼻枭首、张郃高览临走投降,部队阵亡投降不下三万人。这些消息就像病毒一样,快速流转到袁绍军队的每个人之中,军心依然大乱。曹操趁着袁绍军心不稳之季,率领所有部队发起总攻,绍军一触即溃,袁绍本人更是无心恋战,跟大儿子袁潭带着八百轻骑护卫,脱离大部队,自己跑了。剩余的军队将领看大老板都跑了,那更无心作战了,跑得跑,降的降。最后曹操俘虏了七八万士兵,辎重财物过亿,袁绍这次真是亏大了。

三国志里面说这七八万俘虏是假装投降曹操,被曹操识破后全部坑杀了。个人认为这是曹操的一大昏招。要知道那个时候人口是最宝贵的资源,当时曹操自己撑死了也就200多万户籍人口,七八万人就是不打仗,发配去屯田种地也是好的啊。另外就是因为曹操坑杀袁军的缘故,河北军民看到曹军都会奋死抵抗,导致他后续征伐袁绍以及他的子嗣都不是特别顺利,官渡之战五年后(公元205年)年才拿下冀州,六年后拿下并州,七年后才平定幽州。所以官渡之战后整整七年才真正拿下袁氏家族,这还是在袁绍病死,袁氏兄弟内斗的情况下,取得的战果。

四、站在袁绍角度总结官渡之战

官渡之战最终以曹操完胜袁绍而结束。从看三国志、后汉书、资治通鉴等史书的角度看,貌似有点上帝视角,而且大多数的描述更有利于胜利者。成功的理由很多,前面在战争形势的时候已经分析过。但是站在战争失败者的角度看,袁绍是不是就真的一无是处呢?我觉得袁绍有以下几点还是值得肯定的:

首先我认为袁绍选择开战的时机没问题,公元199年春天灭掉公孙瓒后,通过一年的积蓄,开始正面进攻曹操,这个时候曹操也是拥有青、徐、兖、豫等四大州,再不打华南虎就变成东北虎了。

其次采取稳扎稳打的做法也没有毛病,与曹军合战就没输过,事实上是曹操还有一个月的余量,如果没有许攸的叛逃献计火烧乌巢,曹操在官渡估计撑不过一个冬天就得退回许昌,这个时候就能发挥袁绍在平原地区的骑兵优势。

最后袁绍即便兵败官渡,最后回到冀州后,重拾兵马,冀州投降曹操的城池很快就光复了,说明只要袁绍这个主心骨在,四个州的兵力粮草人口也足以应对曹操的进攻。

如果说袁绍真有什么问题,我认为有以下几点:

第一就是不会“以迂为直”,喜欢迎面正刚。当年打公孙瓒是这样,公孙瓒也是个直肠子,所以身死易京。世人都知道曹操诡计多端,现在打曹操还是用老办法,肯定会吃不少小亏,如斩颜良文丑、霹雳车、灌地道、袭兵粮等。但是袁兄就是钢铁直男啊,我就是兵多将广粮多,我就是要正面把你打趴下。让我派人从后面偷袭你,这不是我袁大君子所为。

第二就是没有做到“用人不疑、疑人不用的”。沮授当年给你制定了平四州、迎献帝以讨不臣、定中原等大的战略方针,你说非常好并任命沮授为奋武将军监护诸将。等到献帝东归之际,又不能坚定执行原来的计策,放弃挟天子以令诸侯的机会。后来还将沮授的兵权分给郭图、淳于琼,最后将监军权利全部交给了谄媚的郭图手中。沮授想回冀州,袁绍还不允许,最后兵败沮授也深受其害。田丰计谋跟沮授大致结果沦陷入狱,许攸请求偷袭许昌,也被驳回。如果你不想用他们那就把他们赶回冀州,别在这浪费人力。

第三就是成功太容易,人都飘了,从袁绍到将领、士兵没有一个将曹军放在眼里的,自古骄兵必败。

自古胜败岂无凭?就用悲情大师沮授的话作为官渡之战的结尾,与君共勉。出兵前沮授这样劝说袁绍:“盖救敌诛暴,谓之义兵;恃众凭强,谓之骄兵。义者无敌,骄者先灭。曹操奉迎天子,建宫许都。今举师南向,于义则违。且庙胜之策,不在强弱,曹操法令既行,士卒精练,非公孙瓒坐受围者也。今弃万安之术,而兴无名之师,窃为公惧之。”在失败中汲取力量,如果本初能够多活十年,中原大地谁主沉浮,未可知也!

历史人物应该鲜活的立体的,是凡人都会犯错,尤其实力地位膨胀以后,骄傲的本性就会显露。所以曹操的赤壁之败、刘备的夷陵之败跟官渡之战,又是何曾相似。

我是拾光者,跨越悠长的历史长河,陪您一起品味不一样的历史时光。

-

- 为什么说AK47才是真正的大规模杀伤性武器?

-

2025-08-31 01:40:20

-

- 泪目!这个鲜为人知的仡佬族,竟用独特文化坚守着古老的根。

-

2025-08-31 01:38:06

-

- 史上最经典五十部犯罪电影推荐(上)

-

2025-08-31 01:35:52

-

- 中国相声180年:郭德纲就是一个看坟的

-

2025-08-31 01:33:37

-

- 你知道吗,中国大学有多少个学科门类,又有什么专业呢?

-

2025-08-31 01:31:23

-

- 失踪女童章子欣案疑点调查情况最新消息:章子欣租客自杀细节曝光 情侣曾偶遇章

-

2025-08-31 01:29:09

-

- 丰县事件的第5份通报来了,聊聊我对网络舆情的思考

-

2025-08-31 01:26:54

-

- 保时捷女车主掌掴男司机后续 公安回应保时捷案童小华被停职 保时捷李月首发声

-

2025-08-31 01:24:40

-

- 崇古开今辟蹊径——湖北画坛“竟陵现象”

-

2025-08-31 01:22:26

-

- 盘点丨泉州优质高中校,你最想进哪一所?

-

2025-08-31 01:20:12

-

- 重温经典:盘点《盗墓笔记》系列剧主要角色(二)——《老九门》

-

2025-08-31 01:17:58

-

- Gai和《野狼disco》的上位战争,是“流氓音乐”的最终宿命

-

2025-08-31 01:15:43

-

- 2023各省高速公路收费标准一览

-

2025-08-31 01:13:29

-

- 马上消金外包催收公司员工被警方带走 实控人为赵国庆

-

2025-08-31 01:11:15

-

- 庄子逍遥游原文及译文详解!强烈推荐!国学经典必读

-

2025-08-31 01:09:01

-

- 探秘大名县:冀南明珠的前世今生,丰富资源禀赋。

-

2025-08-31 01:06:46

-

- 《聊斋志异》第三十五卷 婴宁

-

2025-08-31 01:04:32

-

- 西安植物园新区今年十一将开园 门票20元占地640亩

-

2025-08-28 23:18:08

-

- 无处可逃!藤岛康介终于承认要与御伽ねこむ结婚了WWW

-

2025-08-28 23:15:54

-

- 尾野真千子,最完美的离婚,演绎人妻的情感 历程,美图鉴心语故事

-

2025-08-28 23:13:39

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民