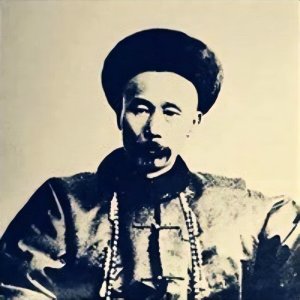

清朝灭亡后,八旗子弟都去了哪?原来还有许多人下场这么惨

清朝灭亡后,八旗子弟都去了哪?原来还有许多人下场这么惨

本文已开通头条首发和全网维权,搬运必究!

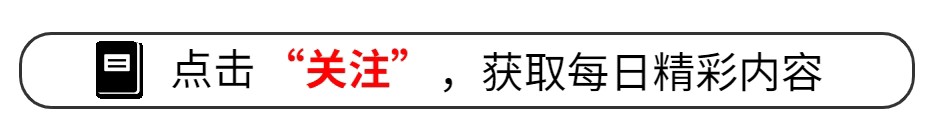

清朝建立时就已经有了八旗制度,而在后来的不断发展中,所谓的八旗子弟人数越来越多,直至清末全部加起来足有大几十万人。

而随着清朝覆灭,这些八旗子弟仿佛一夜之间都消失的无影无踪,他们最终都去了哪里?

要想弄清楚这么回事,我们得先知道这些“八旗子弟”,他们平时都住在哪,都在干什么,在战争中的走向。

一、旗人不等于满族

在很多人的传统认知中,旗人就是满族中“血统比较纯正”的满族人,甚至是其中地位相对高一些的人群。

但其实这是一个错误的认知,在八旗制度发展到后期,清朝的八旗中已经出现了许多汉人的身影,甚至有着“汉军八旗”这样的编制。

不过呢,整体来说,八旗里的确都是以满族人居多,且其中不乏清朝时期的高官子弟。

二、八旗子弟平时都在哪里活跃?

清朝皇帝为了巩固自己的统治,把所谓的“八旗子弟”安排在了许多地方。

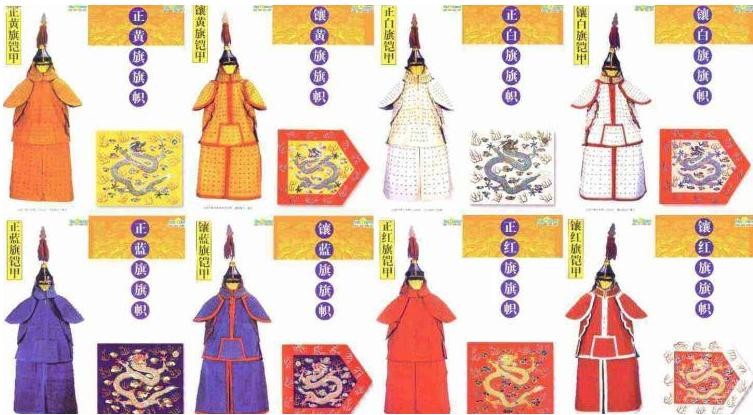

这些八旗子弟会居住在各地单独设立的营地里面,而这个营地可能是在城市的附近,也可能是在城市之内,甚至是单独建一个小城池,被叫做“满城”。

也就是说,这些八旗子弟都有自己独立的营地或者城池,在早中期,他们基本不会和普通老百姓有太多的交集。

这些“八旗子弟”会得到朝廷固定发放的物资和财物,只需要做好本职工作,基本就不愁吃喝。

而到了中后期,随着每个营地或者满城里八旗子弟的人数激增,而朝廷的发放并不会根据人口增加,这就导致许多八旗之人不得不违反规定,去和当地老百姓做一些生意,并发生许多交集。

从全国层面来讲,清朝对于八旗子弟的安排,主要集中在三个区域。

第一个地点就是京师,也就是北京城,这些八旗子弟的核心作用就是拱卫京都;第二个区域则是整个北疆防线,这些八旗子弟的核心作用自然就是边境御敌;第三个大区域则是围绕京杭大运河构建的,从北京顺着运河一路下到江南,稍微了解地理和历史的就会明白,这里守的,是清朝的钱袋子。

三、清朝灭亡后,八旗都去了哪里?

经过前面的知识铺垫,我们终于可以进入正题了,清朝灭亡之后,八旗都去了哪呢?

这就得结合当时的时代背景了。

1911年,辛亥革命爆发,1912年,清朝覆灭。

从这方面来讲,辛亥革命针对的就是清朝,而八旗的责任则是保护清朝,于是从某种层面来说,八旗走到了历史的对立面,成为了“反派”。

而这就意味着,许多八旗子弟的命运是悲惨的,因为他们即将被历史所抛弃。

那通常“反派”的结局,主要有三种:一种是被杀死,一种是投降,再有一种就是“放下屠刀立地成佛”。

“八旗子弟”的结局也大多可以划分成这三类。

第一类就是“坚决反抗”类的,具有代表的是西安、南京的旗人,面对革命军,这些地方的八旗营地和满城都选择了激烈的打压和对抗。

这样的结果就是这些地方的旗人大多都被击毙而阵亡。

第二类就是“投降”类的,这其中有打不过投降的,也有直接投降的。

这些旗人要比第一类幸运一些,最起码保住了自己的小命,而这其中,有些投降后被原地解散,有些则被军队整编,继续活跃在战场之上。

第三类就是“放下屠刀立地成佛”类的,当然这些旗人并没有出家,而是选择了躲避。

随着清朝被推翻,民国的出现,很多旗人都感受到了压力和来自整个社会的威胁。

所以有非常多的旗人都隐入了芸芸大众里,隐姓埋名,将自己的姓氏改成了汉姓,不敢自称旗人。

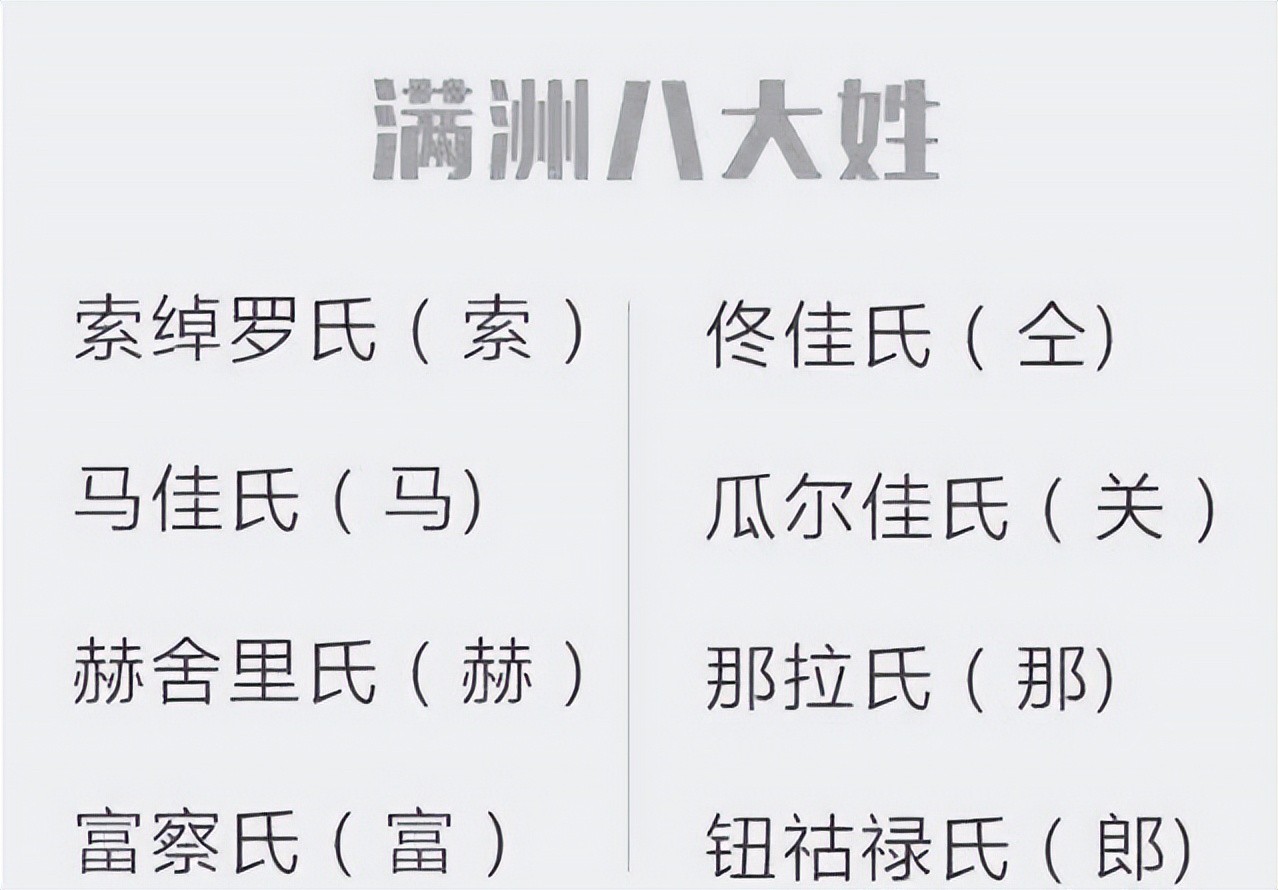

其中比较有代表性的就是:富察改姓傅、乌拉那拉改姓吴、瓜尔佳改姓关、叶赫那拉改姓那、钮钴禄改姓郎、爱新觉罗改姓金等等。

比如当时的京师,几十万的旗人仿佛凭空消失一般,忽然一夜之间就没了,这其中要么有一部分开始长途跋涉回东北老家,要么则是改名换姓,摇身一变成了汉族。

这些人没有固定的工作和收入,也没有住所,甚至很多人都没有积蓄,生活非常苦难,再加上当时的时代背景本就比较艰难,所以很多人最后的结局都是饿死或者在困苦中结束了生命。

当然,值得一说的是,这其中原本就有一定积蓄或者原本就有一些社会地位的旗人,虽然清朝覆灭,但他们的生活并未受到太大的影响,但这种人只占少数,或许只有全部旗人的百分之十不到,他们在各地开枝散叶,一直延续至今。

-

- 太豪气了!《凡人修仙传》真人版公布60个角色,看起来还挺还原

-

2025-09-02 01:34:20

-

- 46年寻找未果:揭秘26岁失踪皇后沈珍珠的悲惨人生!

-

2025-09-02 01:32:06

-

- 中考生录取方式有差异,“统招”和“定向”分数线不同,提前了解

-

2025-09-02 01:29:51

-

- 李老头和他意外得到的镯子……

-

2025-09-02 01:27:37

-

- 男士品牌衣服十大排名

-

2025-09-02 01:25:23

-

- 桩基承台施工步骤 图文说明

-

2025-09-02 01:23:09

-

- 推荐:10部2024年热播“网络电视剧”排行榜单,你都看过了吗?

-

2025-09-02 01:20:55

-

- 百姓挣钱太难了,不是社会的戾气太重,而是我们心里憋气没地方撒

-

2025-09-02 01:18:40

-

- 69岁曾志伟再被骂为老不尊?与洪金宝大儿媳亲密搂肩贴脸

-

2025-09-02 01:16:26

-

- 麦当娜有多疯狂?罗德曼爆料:为一夜基因交流赛前飞跃了2240公里

-

2025-09-02 01:14:12

-

- 关于古天乐的12件经典趣事,了解后你会更喜欢他

-

2025-09-02 01:11:58

-

- 桂林179个景点整理分类

-

2025-09-02 01:09:43

-

- 东莞地铁在建线路建设进度图【2024年3月】

-

2025-09-02 01:07:29

-

- 晚清四大奇案之首“刺马案”,两江总督当街被捅,至今疑窦重重

-

2025-09-02 01:05:15

-

- 张艺谋与陈婷:24年风雨岁月背后的爱与变迁

-

2025-09-02 01:03:01

-

- “气质女神”任娇,28岁全裸坠楼而亡,她到底经历了什么?

-

2025-09-01 05:40:37

-

- 天价彩礼的由来,结婚彩礼习俗的演变史

-

2025-09-01 05:38:23

-

- 刷爆旅游圈的浙江安吉,十大必玩的景点推荐

-

2025-09-01 05:36:09

-

- 当诺奖得主遇上超长寒假:游戏究竟毁孩子还是造天才?

-

2025-09-01 05:33:55

-

- 一段鲜为人知的历史——援越抗美

-

2025-09-01 05:31:41

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民