回回文:回族的文字与语言之谜

回回文:回族的文字与语言之谜

居于我国境内的“回回人”,究竟有没有自己的文字和语言?

在元明两朝,回族的通用语言是否一直如此稳定?他们是否拥有独特的“回回语言和文字”?让我们通过历史的镜头来揭开这个谜团。

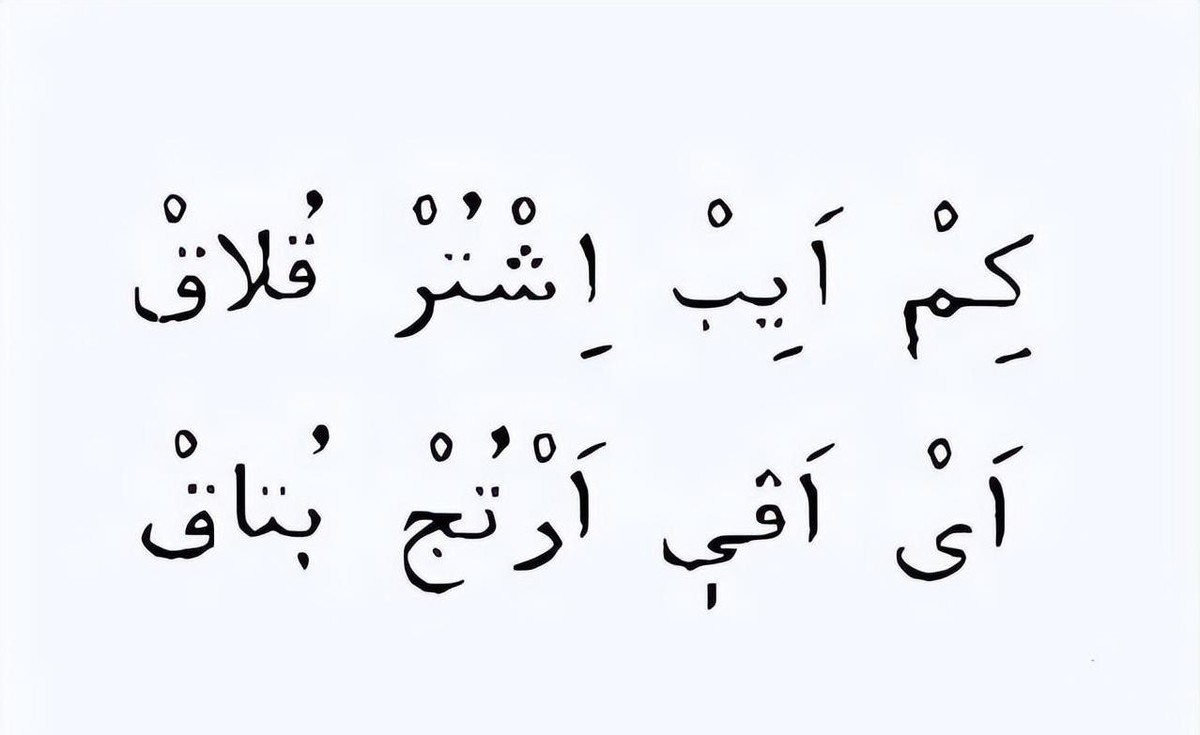

首先,我们来看“回回文”的演变过程。在唐高宗时期,伊斯兰教传入中国,而阿拉伯语在唐朝被使用作为内部通用语。在与汉人交流时,穆斯林商人主动使用汉语,但并没有真正实现本土化。阿拉伯文在宗教仪式上占主导地位。

接下来是蒙古帝国与元朝时期。中亚穆斯林中以波斯人为主被称为“回回人”,在军事、经济和文化领域建树。波斯语成为回回人的通用语,在元廷内活跃。同时,“术忽回回”和“木忽回回”是波斯语中“犹太人”的音译。

进入明朝时期,实现了本土化,尽管波斯语仍然用于与西域诸国交往。《七政推步》是明初《回回历法》的修订版。

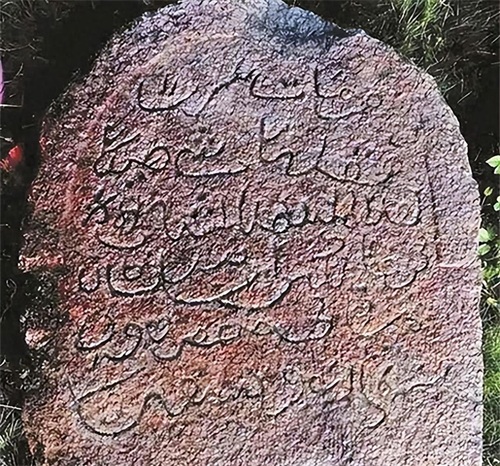

随后是“小经”及其发展。为满足宗教生活需求,一些知识分子尝试使用阿拉伯文或波斯文拼写汉字,从而形成了“小经文”。这也延续了他们的文化传统和民族属性。

最后,结论部分指出,“小经文”虽然经历了本土化进程,但被认为只是用于教授妇女和儿童的工具,并未纳入正规语言体系中。因此,我们应当加强对其非物质文化遗产的保护和挖掘。

总而言之,在探讨居于我国境内的“回回人”的文字和语言时,从历史角度看,他们确实有着独特而复杂的演变过程。这不仅是一种文字现象,更是民族文化演变过程中不可或缺的一部分。愿我们能够更好地理解和珍惜这样珍贵的文化遗产。

-

- 霍金预言:2035年丧尸病毒爆发,地球进入冰河时代?毫无科学依据

-

2025-10-02 02:34:26

-

- 河北承德必去的5大景点,攻略地图都已经备好

-

2025-10-02 02:32:12

-

- 河北承德必去的5大景点,攻略地图都已经备好

-

2025-10-02 02:29:58

-

- OPPO旗下真我品牌展现亲民力量:realme真我11 Pro+性价比惊人!

-

2025-10-02 02:27:44

-

- NBA名人堂盘点:按麦迪入选的门槛,现役有13个球员可以入选!

-

2025-10-02 02:25:29

-

- 《捉妖记》丑萌界新宠胡巴!原来它长这样!

-

2025-10-02 02:23:15

-

- 夜间自拍神器:美图M4手机正式发布

-

2025-10-02 02:21:01

-

- 乌拉那拉氏有三位皇后,一个殉葬,一个成为雍正至爱,一个被废!

-

2025-10-02 02:18:47

-

- 网贷结清后需要注意的事情

-

2025-10-02 02:16:32

-

- 虽然输球,但火箭迎来4个好消息,总冠军之路正式开启

-

2025-10-02 02:14:18

-

- 四股绳手链编法图解,四根绳子编手链的教程

-

2025-10-02 02:12:04

-

- 室内设计师怎么考?哪里颁发的证书被国家认可

-

2025-10-02 02:09:50

-

- 话剧《苍穹之上》:再现我国新型战机研制的艰难历程

-

2025-10-02 02:07:35

-

- 话剧《苍穹之上》:再现我国新型战机研制的艰难历程

-

2025-10-02 02:05:21

-

- 定了,教育部正式批准重科更名为大学!重庆又一所理工类高校崛起

-

2025-10-02 02:03:07

-

- 【日向坂46】渡边莉奈、山下叶留花

-

2025-10-02 02:00:53

-

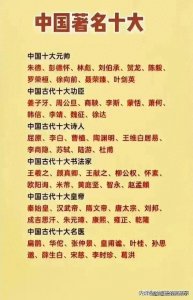

- 中国著名的十大元帅,不知道的收藏起来看看,你知道几个?

-

2025-10-02 01:58:39

-

- 涨知识:火车的硬座是什么样的?靠窗座位怎么选

-

2025-10-02 01:56:24

-

- 于正回复赵丽颖与陈晓是否再合作

-

2025-10-02 01:54:10

-

- 遗体捐献的要求是什么?遗体捐献是否有经济补偿?

-

2025-10-02 01:51:56

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈

22年林立衡丈夫张清林病逝,终年80岁,副总理陶铸之女送去了花圈 每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民

每斤20元起步,今春农贸市场的小龙虾“抢鲜价”也亲民