艾亭地名考

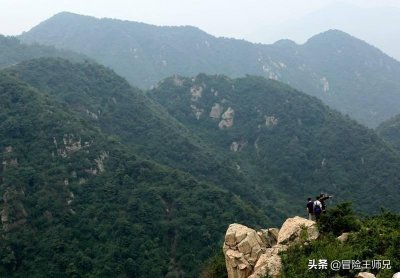

艾亭,位于临泉县南部洪河北岸,距县城48公里。东邻阜南县张楼乡,南接陶老乡,西边与河南省新蔡县的杨集乡隔河相望,北与陈集、张新镇毗邻。艾亭是安徽省政府命名的千年古镇之一,也是临泉境内春秋古邑、著名历史文化古镇。民间有古“瑶州”之传说。

艾亭历史悠久,春秋战国时期曾设艾邑,秦汉时期设边都邑亭,魏晋南北朝设梁兴、财丘郡、县。新中国成立后设区、人民公社、乡、镇等行政机构至今。艾亭古迹遗存有九槐遗址,双冢汉墓、台子寺遗址等,曾出土楚国金币、秦召版、天禄和战国青铜器、陶器、汉砖、玉器等文物。

关于艾亭地名的由来,当地群众和部分学者大多采信民间传说的“邓艾屯田”、“柴王扒瑶(窑)州盖颍州”和“台子四与艾员外之女艾婷的爱情故事”等。清《颍州府志》《阜阳县志》《临泉县志》及相关文史资料均沿此说。

湖北教育出版社·郑威著《楚国封君研究》记载:在战国中早期分封的艾君、盛君、南君等,都可以归入这一时期的封君之列。在“惠王至悼王时期的封君、封邑分布及封君制的特点”一文中指出:所列惠王至悼王时期,对其所封十八个封君、封邑的家族中,其中就有“艾君”。《惠王至悼王时期封君、封邑分布表》有以下详细表述:封君名:艾君;封地:艾;地望(范围)推定:安徽临泉艾亭一带;同名(相关)楚县:无;所在地区:淮上汝颍地区(淮河上游及汝水、颍水流域);与楚国封君、邑比例:在总数的17个中有6个,为35.29%。文、表均详细记述了艾君封君、封邑的君名和封地名,虽然没有明确列出艾君的姓名和身份,但根据文中所列之序,可以断定:他也是楚王、楚相或者楚国令尹的后代。因与艾氏有缘,故以艾为邑(国),以艾为君,后裔子孙皆以艾为姓,当为楚国时期艾氏家族的一大分支和当地的艾姓始祖。

艾君,1971年江陵拍马山曾出土一件楚式戈,上有铭文,著名文字学家何琳仪先生在《战国兵器铭文选释》中解释为“艾君凤宝有”。另有学者说:凤即艾凤,春秋吴公子庆忌的继承人。

该书在《楚国封君出现的背景和原因》《楚国封君制的发展与演变》等章节中记载:君,《仪礼·丧服》篇传曰:“君,至尊也,”表示受尊敬之人。《丧服》篇又说:“君,谓有地者也。”郑玄注:“天子诸侯及卿大夫有地者皆曰君。”将“有地者”作为君的一个条件,侧面地反映出被尊为君的政治、经济基础,即有自己的领地和食邑,泛指有封土的人。所谓封君,就是受封为君的简称。战国时期的封君,常见的是“以某地封君”或“封君于某地。”同时所提出的“封君”,指的就是受封为君的一个贵族群体。艾君就是楚王封赐于艾地的地方官员和爵位,艾地即是楚王分封给艾君和艾氏家族的采邑地,其地位相当于楚国的一个县。当时称邑。因楚王以下的封国均为楚的属国,所以只称君而不称王。艾君的封君、封邑时间被认定在战国早中期,即惠王(公元前488年)至悼王(公元前381年)期间。其存续时间,因受吴起变法“三世而收其禄”的影响,大约100年左右。

战国时期,楚国在频繁的战争中不断向中原地区扩张势力、开拓疆土,同时在荆楚地带也失去了大片的国土和邑地。随着郢都沦陷,楚都东迁的变局,一部分封君失去了原有的封地和爵位,迫使着楚王必须及时在新拓疆域内重新为他们分封土地,以便加强对新拓疆土的管理和控制。当时的楚都由陈(今河南淮阳)先后迁徙到钜阳(今阜阳颍州区西北和太和县交界处)和寿春。位于淮河上游汝水、颍水流域的6个封君、封邑中,同时还有与艾邑相邻的平夜邑(今河南新蔡县西北的葛陵境内)和养邑(今杨桥境内)。《左传》“昭公十三年(公元前512年),吴国公子掩余、浊庸受封于养。”其地为百步穿杨养由基的故乡。

临泉,古称沈子国。周襄王二十五年(公元前624年),晋、宋、鲁、陈、卫、郑等六国侵沈、沈溃。周敬王二十四年(公元前506年)蔡又灭沈。鲁哀公二年(公元前493年),楚灭蔡,楚在沈国原地设邑,名为寝邑,又名寝丘邑,因寝又通沈,故寝邑又称沈邑。

西周时期,在今临泉西部有繁(po)氏方国,“繁”是殷商七族的主要成员之一,所居水域为繁水(今临泉西部流鞍河上游,当地群众仍称该河为陂河),因在繁水之阳,故名繁阳,战国时期设繁阳邑,东汉末为繁阳亭。春秋末年,繁人的地盘被同人占领,繁水被改为鲖水,繁阳改为鲖阳(位置在今鲖城镇西南),汉置鲖阳县。

《魏书·地形志》记载:颍州辖有财丘、梁兴二郡,领县四,其一为梁兴县,魏收注曰:萧衍置,魏因之,有艾亭丘。按:今阜阳西南有艾亭镇(驻地又名艾亭集),现属临泉县,西侧及西北侧临洪河,隔河与新蔡县相望,此处当是“艾亭丘”地望所在。

嘉庆《一统志》颍州府·古迹篇:“古艾亭。在阜阳县西南一百七十里,汝河之南(注:误),与河南汝宁府新蔡县接界。

关于“亭”,《临泉县文物志》载冯耀堂先生《临泉县秦汉古三亭》有载:“亭”为古人观察敌情的哨所,因建有楼台亭阁,四面建有版筑墙体,称之为“寓望”,后曰为“亭”。因多建于郡国、县邑附近,用来保护都城和邑城,所以又被称为都亭或邑亭。《汉书新证》记载:西汉初中期,各县都非常重视都乡、都亭制度,都乡为各乡之首,都亭为各亭之首。在各亭中建有代表性之亭,称之为都亭。因此,“亭”又有都亭和乡亭之分,同为一级地方组织机构。《后汉书·百官志》载“亭有亭长,以禁盗贼”。本注曰:“亭长,主求捕盗贼,承望都尉。”明确地指出了“亭”这一级包括都亭在内的行政机构统属县级机构。

艾亭,位于洪河岸边,自古为豫皖边界水陆交融的边关重地,商贾云集、经济繁荣,地理位置相当重要,被历代视为兵家必争之地。因此,冯耀堂先生所言艾亭在秦汉之前当为“边亭”的观点是毋容置疑的,这种亭设在边都地区的要塞上,是一种为军事需要而设的亭,负有侯望、举火和御敌之责。

中国社会科学院·谭其骧主编的《中国历史地图集》:在东汉《豫州、兖州、徐州、青州刺史部》版图中,今临泉西部鲖阳县西南有繁阳亭,邻县新蔡县境内有大吕亭,平舆县境内有沈亭,他们都是按故国(邑)国都遗址所设置的县级以下的行政机构,相当于现在的乡或镇。此时艾亭是否存在,有待进一步探索和研究。

由此可知,艾亭是在战国时期楚惠王至楚悼王时期分封的邑地或邑城,他和杨桥境内的养邑(也称养国)是同一时期的封邑(国)和封君(侯),艾亭在春秋时期应为艾邑,所封艾君(凤)是艾邑的首席长官,相当于现在的一个县的编制,魏晋南北朝仍为县,秦汉时期设为亭,因承袭春秋的封邑而为艾亭。其建置沿革与三国时期的“邓艾屯田”并没有对应关系,民间传说的“柴王建颍州扒瑶(窑)州”和“艾员外之女艾婷与台子四的爱情故事”只能作为民间文学的演绎和传承素材,对研究艾亭地名历史没有借鉴作用。

作者:左天云

2022年春写于临泉